Se si chiedesse a molti napoletani dove si trova il “Colle di Fonseca“, difficilmente saprebbero rispondere in modo corretto. In realtà si tratta di una zona abbastanza ampia e si trova alle spalle del Museo Nazionale ed è più o meno identificabile con tutta la zona alta del Rione Stella: termina con Piazza Cavour da un lato e con la vallata che porta al Ponte della Sanità dall’altro. Potremmo dire lo stesso con “Colle Costigliola dei Carafa“, che oggi è diventato più famoso con il nome di San Potito.

Questi nomi, in realtà, sono quelli di due delle dodici colline della città. Anche se ormai sono impossibili da riconoscere anche dall’alto, li ritroviamo ancora nei nomi delle strade, come Vico Santa Margherita a Fonseca, che tradiscono l’origine di una collina sparita sotto i palazzi.

Il Colle di Fonseca e l’abusivismo edilizio

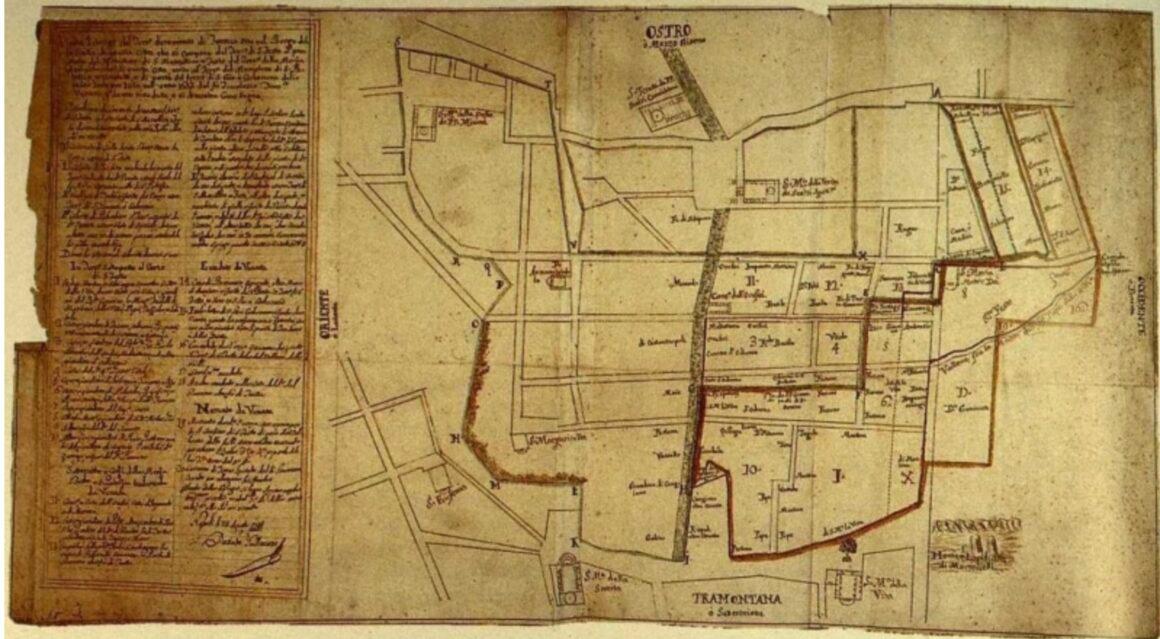

L’origine del Colle di Fonseca la potremmo individuare intorno al XVI secolo. Prima di allora, infatti, la zona a nord di Napoli era pressoché intatta, c’erano solamente alcune ville nobiliari e monasteri. Proprio per questa ragione non abbiamo nemmeno nessuna cartografia che lo rappresenta in tempi antichi: nella Tavola Strozzi è coperto dai palazzi di Napoli, dato che si trova in una posizione troppo bassa per essere visibile sotto Capodimonte e troppo nell’entroterra per essere riconoscibile dal mare. Nelle altre mappe appare genericamente alle spalle della Caserma di Cavalleria, poi Palazzo degli Studi, che oggi è il MANN.

La collina prende questo nome da Giovanni Ruiz Fonseca, un nobile di origini spagnole, che nel 1539 prese possesso di questo colle. Da quel momento cominciò una costruzione incontrollata di edifici: addirittura c’è una prammatica del viceré che chiede la demolizione di numerose costruzioni abusive. Troviamo anche una targa, all’altezza di Vico Pero, che ricorda la demolizione di una casa per costruire una nuova strada, dato che la zona era stata completamente affogata da edifici senza alcuna regola.

Insomma, ci troviamo davanti all’antenato di quello che fu il sacco edilizio del Vomero negli anni ’60.

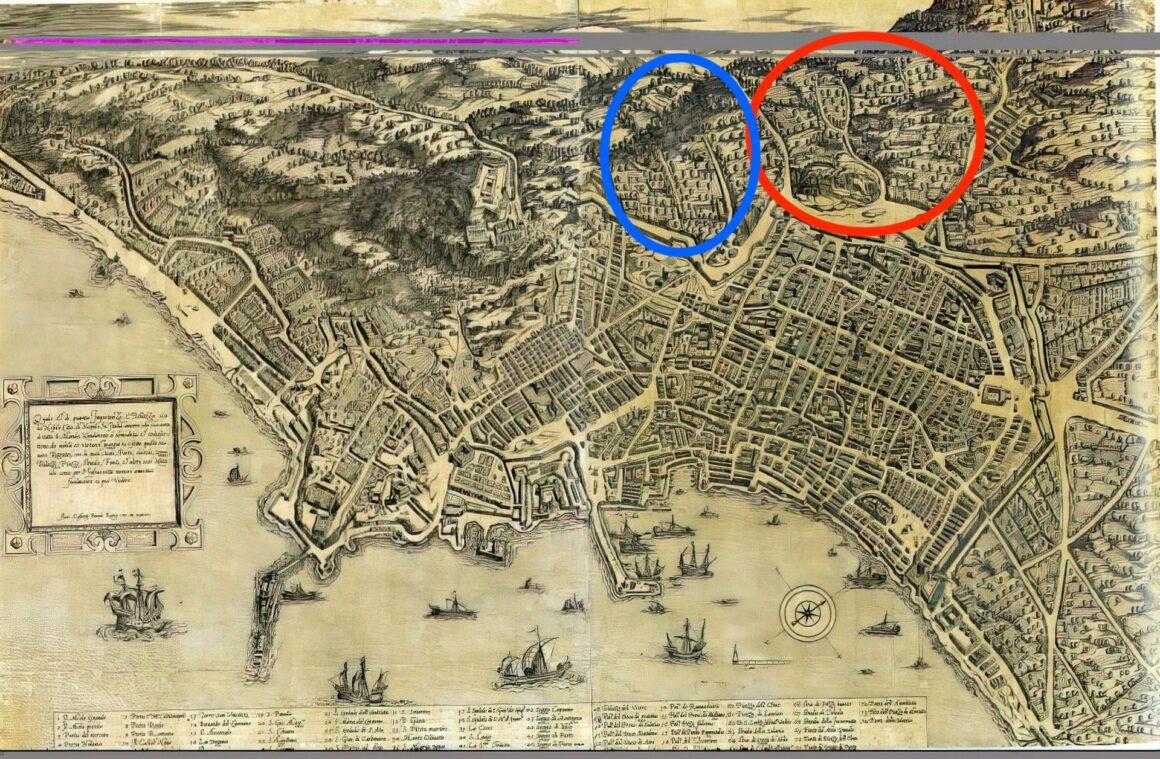

Insomma, per trovare la prima volta il Colle di Fonseca sulle carte dobbiamo arrivare a consultare la Mappa di Napoli di Lafery, datata 1566, e poi ancora meglio in quella del Duca di Noja, datata 1775.

Oggi è diventato irriconoscibile e, nella salita di Via della Stella, scopriamo tutta la sua altezza.

Il Colle Costigliola dei Carafa, oggi diventato San Potito

Quello cerchiato in blu nella carta di Lafrery, invece, è il Colle Costigliola dei Carafa, conosciuto anche come Colle San Potito. Ancora prima era chiamato il Limpiano, che ricorda un’antichissima origine latina: era infatti la zona dove probabilmente sorgeva un tempio di Giove Olimpio.

Non affidiamoci molto alle proporzioni della mappa cinquecentesca, perché sono completamente sballate: il Colle San Potito comincia con il Cavone e finisce con Materdei ed è alla base della più grossa collina del Vomero.

Questo colle, invece, diventò territorio dei Carafa più o meno nel XVI secolo, ma prima era già molto conosciuto. All’altezza dello spiazzo che c’è alla fine del Cavone (che ci rivela quanto è alta la zona!), infatti, c’era la conigliera reale. La zona era frequentatissima dai piccoli roditori ed era il luogo più amato da Ferrante d’Aragona per andare a caccia nelle immediate vicinanze di Napoli.

Arriverà il Viceregno e anche qui, come nel vicino Colle di Fonseca, cominciarono ad essere costruiti numerosissimi monasteri e chiese: oltre a San Potito, che dà il nome alla zona intera, ci sono infatti anche San Giuseppe dei Nudi, famosa per la sua mazzarella, il monastero monumentale dei santi Bernardo e Margherita, la chiesa di Gesù e Maria e San Giuseppe dei Vecchi. Un tempo c’era anche la chiesa di Santa Monica. Sul lato Materdei c’è anche San Raffaele, famosa per il suo culto del pesce. Mica poco!

Oggi è quasi impossibile distinguere le due colline, anche guardandole dall’alto con Google Maps. Eppure, sotto migliaia e migliaia di tonnellate di cemento, tufo e asfalto, si nascondono ancora intatte le forme originali di Napoli.

-Chiara Sarracino

Riferimenti:

Gambardella-Amirante, Napoli fuori le mura: la Costigliola e Fonseca da platee a Borgo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994

Napoli Sacra, edizioni Elio de Rosa

Leave a Reply