Quando pensiamo ai Longobardi, la nostra mente corre spesso al nord Italia, a re Alboino, a Pavia capitale di un regno che sembra lontano, quasi straniero. Eppure, c’è un capitolo di questa storia che affonda le sue radici proprio qui, nel cuore del nostro Mezzogiorno. È una storia di duchi, principi e conquiste che ha trasformato un piccolo avamposto bizantino nella capitale di un fiorente stato. È la storia di come Salerno divenne longobarda, un evento cruciale che ha segnato per sempre il destino della Campania.

Il Mistero di una Conquista Silenziosa

Prima della dominazione longobarda, Salerno era poco più di un nome su una mappa. Le cronache precedenti la menzionano a malapena: sappiamo che fu sede vescovile, con vescovi attestati nel 499 e nel 536, e che rimase un castrum (un insediamento fortificato) sotto il controllo dell’Impero Bizantino almeno fino al 625. Era una pedina minore sulla complessa scacchiera del Mediterraneo, schiacciata tra la potenza bizantina di Napoli e l’ingombrante presenza longobarda di Benevento.

Come avvenne, dunque, la svolta? La storia ufficiale tace, ma è qui che entra in gioco una leggenda affascinante. Si narra di Gaudioso, vescovo di Salerno, un uomo di grande carisma. Una tradizione racconta che, mentre predicava sulla marina della città, la sua voce veniva compresa miracolosamente sia dai locali di lingua greca sia dai “barbari” longobardi presenti. Un altro episodio lo vede interporsi tra l’esercito salernitano e i “Sanniti” (i Longobardi di Benevento) pronti a darsi battaglia. Con la sola forza delle sue parole, riuscì a convincere i due schieramenti nemici a deporre le armi.

Lo storico Michelangelo Schipa, nella sua pioneristicа “Storia del Principato Longobardo di Salerno” del 1887, vede dietro il velo della leggenda il nucleo di un fatto plausibile: di fronte all’avanzata inarrestabile dei Longobardi, il vescovo Gaudioso agì da mediatore, persuadendo i suoi concittadini a una resa pacifica per evitare distruzione e saccheggi.

Un dettaglio curioso: le prime testimonianze archeologiche di presenze longobarde a Salerno risalgono addirittura al VI secolo, con il ritrovamento di una tomba nel Complesso di San Pietro a Corte di una bambina di nome Teodonanda, morta il 27 settembre 566. Questo suggerisce che l’integrazione tra popolazioni diverse fosse già in atto prima della conquista ufficiale.

Arechi II: Il Principe che Reinventò una Città

La vera trasformazione di Salerno iniziò con Arechi II, il duca di Benevento che nel 774, dopo la caduta del Regno Longobardo del nord sotto i colpi di Carlo Magno, decise di trasferirsi nella città campana proclamandosi princeps gentis longobardorum – l’ultimo baluardo delle genti longobarde.

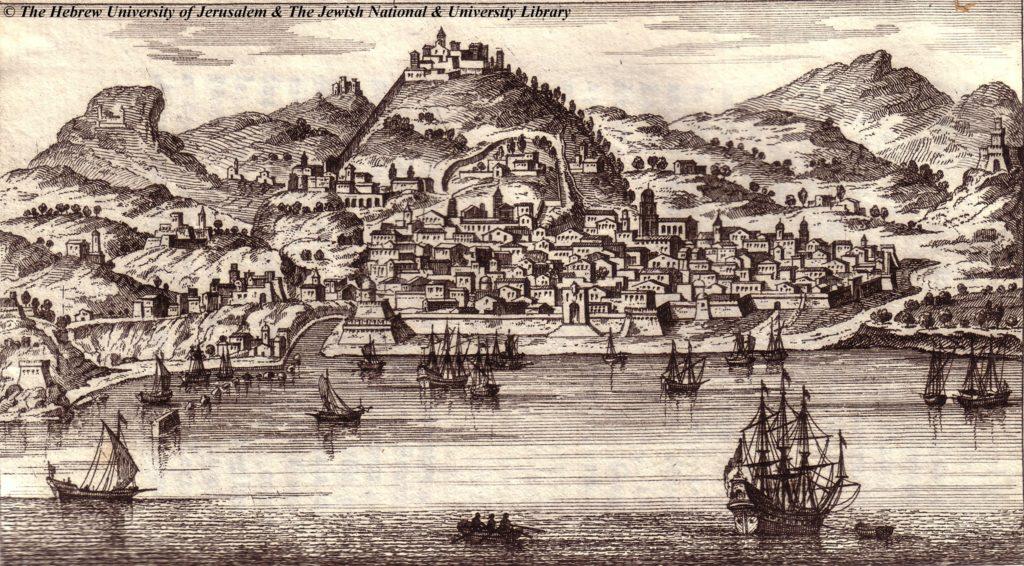

Salerno era una scelta strategica perfetta: “una città naturalmente fortificata: sita sul mare, protetta alle spalle dai monti, lontana dalle strade, dotata di un ottimo sistema difensivo con una solida cinta muraria bizantina”.

Arechi non si limitò a scegliere Salerno come rifugio: la reinventò completamente. Il principe “seppe dare grande sviluppo alla città, sotto il profilo topografico e urbanistico, con l’edificazione delle mura, del palazzo principesco, la reggia di San Pietro a Corte con l’annessa cappella palatina e, probabilmente, dell’arsenale e del porto”.

L’aneddoto più affascinante riguarda un episodio diplomatico del 787: Arechi II ricevette nel suo palazzo gli ambasciatori di Carlo Magno, rivendicando con orgoglio l’autonomia del suo dominio su Salerno, Benevento e tutto il Sud d’Italia. Immaginate la scena: l’imperatore dei Franchi, padrone dell’Europa, che deve negoziare con questo principe longobardo “periferico” che aveva saputo crearsi un regno nel Sud Italia.

“Opulenta Salerno”: Quando una Città Diventava Ricca

Le monete coniate nella città recavano la dicitura “Opulenta Salerno”, a testimonianza di un periodo di particolare splendore. Non era millanteria: Salerno era davvero diventata ricca e potente.

Il principato raggiunse il suo apogee con Guaimario IV e V. Dopo il Mille, “il Principato di Salerno, sotto il principe Guaimario IV, si espanse ed inglobò quasi tutta l’Italia meridionale continentale (1050)”. Per un momento, Salerno controllava territori che andavano dalla Campania alla Puglia, dalla Basilicata alla Calabria: un impero meridionale longobardo che rivaleggiava con qualsiasi potenza europea dell’epoca.

I Segreti del Palazzo Perduto

Una delle curiosità più intriganti riguarda la confusione moderna sui luoghi del potere arechiano. Molti credono che il Castello Arechi di Salerno sia stato costruito da Arechi II e sia stato il palazzo in cui ha vissuto questo principe longobardo. La storia è ben diversa: “Il castello è solo per tradizione associato al famoso principe longobardo a partire da fine 1800”.

Il vero palazzo di Arechi era invece quello di San Pietro a Corte, oggi complesso archeologico visitabile. Qui si trova “l’unico monumento di architettura civile longobardo in Europa”, con la sua antica pavimentazione in “Opus sectile policromo” e l’edificio che “poggia su un complesso termale di età imperiale II secolo d.C.”. Un perfetto esempio di come i Longobardi sapessero riutilizzare e reinterpretare l’architettura romana preesistente.

Un’Eredità che Dura Mille Anni

La conquista longobarda di Salerno, avvenuta probabilmente tra il 625 e il 649, segnò l’inizio di oltre cinque secoli di dominio longobardo nel Sud Italia. Il Principato di Salerno nacque ufficialmente nell’849 dalla frammentazione del Principato di Benevento, ma la sua importanza andava ben oltre i confini politici.

Da questa città sarebbero nate istituzioni destinate a illuminare l’Europa medievale, come la celebre Scuola Medica Salernitana. Divenuta capitale di un Principato autonomo nell’851, Salerno si proiettò presto sul mare entrando in contrapposizione con la vicina Amalfi, in una rivalità che avrebbe caratterizzato la storia della Campania per secoli.

La storia del Principato Longobardo di Salerno dimostra che, a volte, le vicende più affascinanti non sono quelle dei grandi imperi centrali, ma quelle di realtà locali che, con intelligenza e determinazione, sono riuscite a diventare protagoniste del grande teatro della Storia europea.

Fonti e Approfondimenti

Fonti Principali:

- Michelangelo Schipa, Storia del Principato Longobardo di Salerno, Napoli, 1887

- Codex Diplomaticus Cavensis

- Chronicon Salernitanum

Per approfondire: