Se c’è una cosa che a Napoli sanno fare da sempre, è raccontare storie senza dire una parola. Basta un gesto, uno sguardo, una smorfia, e già sai tutto quello che c’è da sapere. La mimica napoletana non è solo teatro: è il DNA di una città che ha fatto dell’espressione corporea un’arte raffinata, tramandata di generazione in generazione come una ricetta segreta di famiglia.

Dalle origini antiche alla modernità

La storia inizia nell’antica Neapolis, quando il teatro greco-romano del I secolo a.C. ospitava spettacoli che mescolavano parole, gesti e mimica. Persino l’imperatore Nerone aveva scelto proprio Napoli per il suo debutto sulle scene, intuendo che qui la comunicazione attraverso il corpo aveva qualcosa di speciale. Non è un caso che ancora oggi, camminando per via dell’Anticaglia, si respiri questa atmosfera teatrale stratificata nei secoli.

Ma la vera rivoluzione arriva con la Commedia dell’Arte, quando nasce Pulcinella. Pulcinella rappresenta tanto i difetti quanto le qualità del popolo napoletano: è comico e tragico allo stesso tempo, capace di far ridere e riflettere. Non è solo una maschera: è lo specchio di un’intera città, con la sua accentuata mimica e teatrale gestualità.

Il linguaggio del corpo napoletano

Quello che rende unica la mimica napoletana è la sua capacità di essere disincantata e spensierata, contrapposta alle altre tradizioni teatrali italiane. Pulcinella incarna i tipici tratti della personalità popolare napoletana: furbizia, irriverenza, ironia, sarcasmo, generosità. È l’arte del cavarsela sempre, anche quando le parole non bastano.

Pensaci: quante volte hai visto un napoletano raccontare una storia muovendo le mani come se stesse dirigendo un’orchestra invisibile? Ogni gesto ha un significato preciso, ogni espressione del viso comunica emozioni che andrebbero perse in qualsiasi traduzione letterale. È una lingua parallela che si impara per strada, nelle case, nei vicoli, guardando e imitando.

Dal San Carlino alle guarattelle

Il Teatro San Carlino è stato per secoli il tempio di questa tradizione mimica. Qui si esibivano attori che sapevano far ridere e commuovere il pubblico senza bisogno di grandi effetti scenici, ma solo con la forza espressiva del loro corpo. Una scuola di recitazione naturale che ha influenzato generazioni di artisti.

Poi ci sono le ‘guarattelle’ napoletane, una tradizione antica con dentro l’anima profonda del teatro. I burattinai nelle differenti culture conservano aspetti rituali e simbologie “nascoste” nel repertorio di base, ma a Napoli assumono una dimensione particolare: anche i pupazzi sembrano più espressivi, più vivi, come se avessero assorbito la gestualità dei loro creatori.

Gli antichi maestri della gestualità

Il documento storico sulla mimica degli antichi ci racconta che già nell’antichità esistevano veri e propri virtuosi del gesto. I mimi romani erano capaci di imitare qualsiasi personaggio, di raccontare storie intere senza pronunciare una parola. Immagina: attori che riuscivano a far capire al pubblico se stavano interpretando un imperatore, un mercante o un ubriaco solo attraverso la postura, l’espressione del viso, il modo di camminare.

A Napoli questa tradizione ha trovato terreno fertile. Le fonti antiche parlano di spettacoli dove si mescolavano “danza, recitazione, canto, mimica”, creando quello che oggi chiameremmo performance multimediali. Era un mondo fatto di “dotta cultura ma anche di sensualità, grasse risate e divertimento di massa” – praticamente l’antenato dello spirito napoletano che conosciamo.

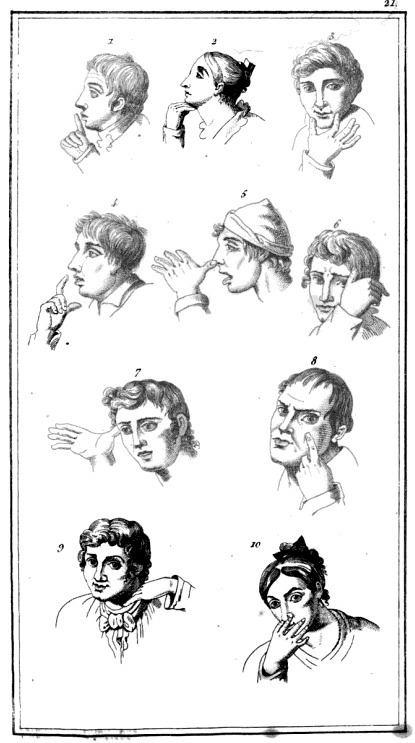

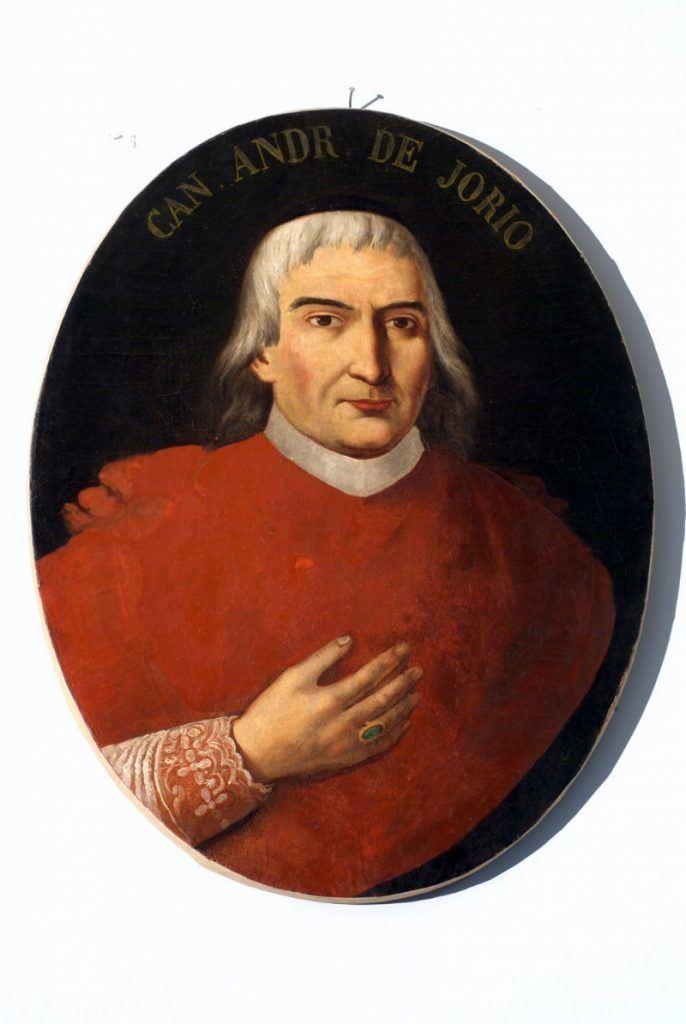

De Jorio e la scoperta rivoluzionaria

Il primo a intuire questa continuità fu il Canonico Andrea De Jorio, nato a Procida nel 1769, che nel 1832 pubblicò “La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano”. Quest’opera rivoluzionaria nacque da un’intuizione geniale: studiando la gestualità dei napoletani, De Jorio individuò una continuità dall’epoca antica ad oggi sul linguaggio del corpo, mostrando le similitudini tra il linguaggio degli antichi greci, ricavato grazie alle raffigurazioni presenti su vasi e reperti archeologici.

Benedetto Croce ricordava come questo tema potrebbe fare di De Jorio il primo etnografo della mimica. Il canonico aveva capito qualcosa di straordinario: studiando alcuni vasi antichi, sui quali erano raffigurate delle figure che si muovevano, assumendo pose davvero molto simili a quelle che Jorio poteva riscontrare nel gesticolare tipico dei napoletani.

Nel suo libro, De Jorio documenta come “col gestire possano e sappiano i Napoletani, esprimere qualsisia idea, e tirare innanzi qualsisia discorso”. Non si trattava di movimenti casuali: aveva identificato un vero e proprio “gesto del Paragone e dell’Eguaglianza”, tecniche per “additare” oggetti e “descrivere” situazioni attraverso il puro linguaggio corporeo.

I segreti della mimica classica

Gli studiosi come De Jorio hanno scoperto che i mimi antichi avevano un vero e proprio codice gestuale: ogni movimento delle mani significava qualcosa di preciso, ogni espressione facciale corrispondeva a un’emozione specifica. Era una lingua universale che funzionava anche quando attori e pubblico non parlavano la stessa lingua.

Questa precisione tecnica si ritrova ancora oggi nella gestualità napoletana. Non sono movimenti casuali: c’è una grammatica precisa dietro ogni gesto, una sintassi che si tramanda di padre in figlio. Quando un napoletano muove le mani mentre parla, sta usando un alfabeto antico quanto la città stessa.

Le osservazioni di De Jorio sui gesti moderni

Il canonico di Procida non si limitò alle fonti antiche: osservò direttamente per le strade di Napoli, documentando gesti che ancora oggi riconosciamo. Nel suo studio menziona la “mano cornuta”, la “mano in fica”, il “fischio”, lo “schioppetto” – tutti gesti che avevano precisi significati nella comunicazione napoletana dell’Ottocento e che in molti casi sopravvivono ancora oggi.

De Jorio aveva compreso che questi movimenti non erano semplici abitudini locali, ma un sistema di comunicazione sofisticato che permetteva di “esprimere qualsiasi idea” e “tirare innanzi qualsiasi discorso”. Aveva catalogato perfino come i napoletani usassero il “gesto del Paragone e dell’Eguaglianza” per fare similitudini, o come riuscissero a “descrivere” oggetti attraverso il puro movimento delle mani.

I vasi greci parlano napoletano

La genialità di De Jorio stava nell’aver collegato i dipinti sui vasi greci alla gestualità contemporanea. Osservando le raffigurazioni antiche, aveva notato che le figure assumevano pose identiche a quelle che vedeva quotidianamente per le strade di Napoli. Era come se quei vasi fossero fotografie di una conversazione napoletana di duemila anni fa.

Questa scoperta rivoluzionò la comprensione della continuità culturale nel Mediterraneo. Non si trattava di casualità: i gesti rappresentavano una memoria collettiva stratificata, un patrimonio immateriale che si era conservato attraverso i millennii nonostante guerre, dominazioni e trasformazioni sociali.

Dal teatro alla vita quotidana

Il passaggio dalla scena teatrale alla vita di tutti i giorni è avvenuto in modo naturale. I vicoli di Napoli sono diventati palcoscenici a cielo aperto, dove ogni conversazione può trasformarsi in uno spettacolo. Le donne che discutono dai balconi, i venditori che reclamizzano la loro merce, i bambini che giocano: tutti usano quel linguaggio mimico che viene da lontano.

Il Teatro San Carlino ha codificato questa tradizione popolare, trasformandola in arte raffinata. Qui gli attori hanno perfezionato l’arte di far ridere con una semplice smorfia, di commuovere con un gesto delle mani. Era teatro povero nei mezzi ma ricchissimo nell’espressività.

Le guarattelle: teatro nell’anima

Le guarattelle napoletane rappresentano forse l’esempio più puro di questa tradizione mimica. Anche se sono i burattini a muoversi, dietro c’è sempre la mano di un burattinaio che ha imparato dai grandi maestri della gestualità. Ogni movimento del pupazzo riflette la conoscenza secolare di come il corpo possa raccontare storie.

In queste rappresentazioni si conservano “aspetti rituali e simbologie nascoste” che risalgono all’antichità. Non è solo intrattenimento: è memoria culturale che si tramanda attraverso il gioco, la risata, l’emozione condivisa.

L’eredità che continua

Eduardo De Filippo aveva ragione: non si può separare teatro e vita. La mimica napoletana è uscita dai teatri ed è diventata parte dell’identità cittadina, un modo di essere che si riconosce subito. Oggi, nell’era digitale, questa ricchezza espressiva ha trovato nuovi canali, ma l’essenza rimane la stessa: raccontare il mondo attraverso il linguaggio universale del corpo.

Fonti e riferimenti

Fonti primarie:

- De Jorio, Andrea. La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano. Napoli, 1832. [Digitalizzazione Google Books]

Fonti storiche citate:

- Tacito, Annales (riferimenti agli spettacoli di Nerone a Neapolis)

- Testimonianze sul teatro greco-romano di Neapolis (I secolo a.C.)

Fonti bibliografiche:

- Croce, Benedetto. Osservazioni sul linguaggio dei gesti napoletani

- Studi sul teatro San Carlino e la tradizione delle guarattelle

- Ricerche archeologiche su via dell’Anticaglia, Napoli

Fonti web consultate:

- Wikipedia: “Andrea de Jorio” (ultimo accesso: febbraio 2025)

- Ponza Racconta: “Il linguaggio dei gesti” (2018)

- Il Post: “Non sappiamo davvero perché in Italia gesticoliamo così tanto” (2024)

- La Bussola TV: “Le origini della gestualità Napoletana” (2020)

- Quotidiano di Bari: “La mimica degli antichi” (2023)

Lascia un commento