Più di qualsiasi altra città, Napoli deve al suo sottosuolo non solo la sua origine, ma anche la sua sopravvivenza. La città di Partenope è amatissima non solo per la bellezza del suo paesaggio naturalistico e dei suoi monumenti, ma anche per l’affascinante sottosuolo che attira, al pari di altre opere, milioni di turisti ogni anno.

Un dedalo di cavità, cunicoli e cisterne si estende per chilometri sotto le strade e i palazzi del centro storico.

Le origini del sottosuolo di Napoli

Il sottosuolo di Napoli è caratterizzato da rocce piroclastiche facili da lavorare come il tufo giallo che, sin da epoche antiche, ha favorito un primo utilizzo del sottosuolo come cava di estrazione per costruire le abitazioni sovrastanti. Già in epoca preistorica, infatti, si scavavano grotte per estrarre il tufo, utilizzato per costruire la “città di sopra”.

Lo sviluppo urbanistico

Uno degli “svantaggi” del tufo giallo napoletano, particolarmente friabile, è la sua permeabilità. Questa caratteristica rendeva difficile la raccolta d’acqua piovana. Per risolvere il problema, furono realizzate una serie di grandi cisterne sotterranee che facilitassero le riserve idriche. Nacquero così, a mano a mano, i noti acquedotti romani.

Il sottosuolo di Napoli ebbe, nel corso dei secoli, diversi scopi e ruoli nella vita dei napoletani. Con l’avvento del Cristianesimo, e delle prime persecuzioni dei cristiani, il sottosuolo divenne rifugio ideale, luogo di culto e di sepoltura.

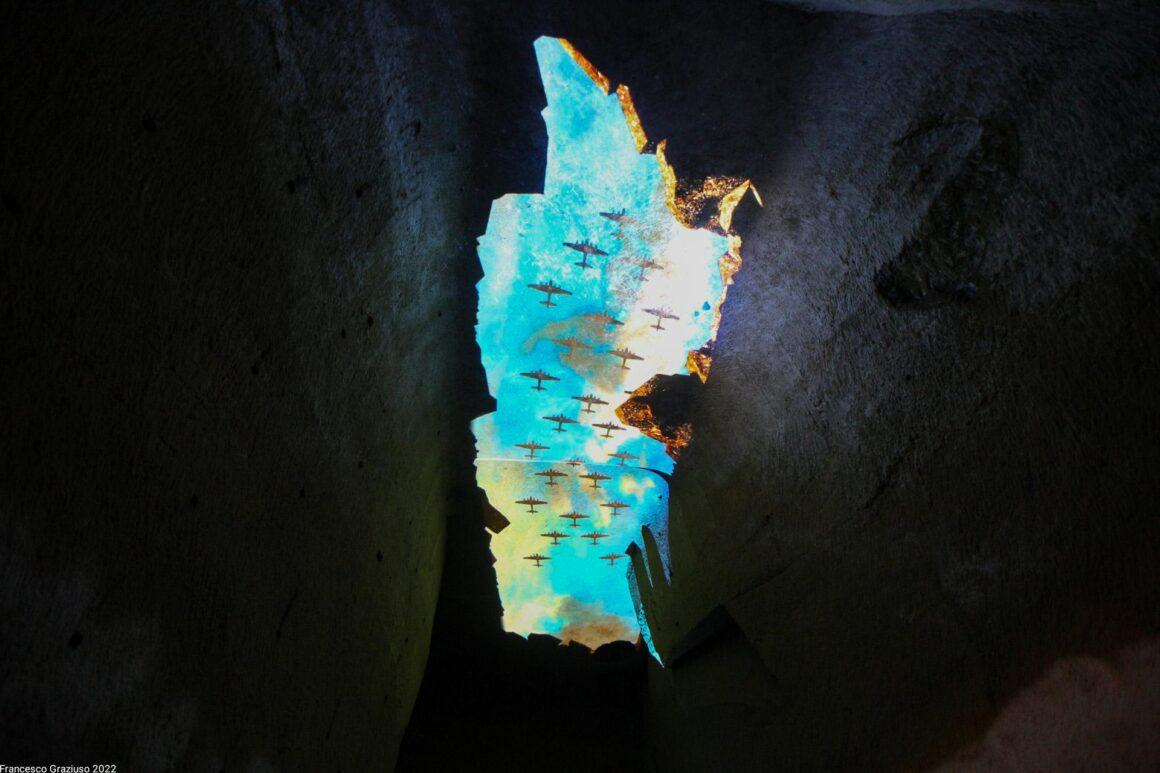

Durante la seconda guerra mondiale, questo reticolo di grotte divennero rifugi antiaerei, consentendo alla popolazione napoletana di scampare ai terribili bombardamenti degli alleati.

Il sistema di acquedotti aveva permesso alla città e ai suoi abitanti l’approvvigionamento idrico e, nel tempo, l’impianto fognario e, purtroppo, persino lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto il materiale di risulta dei tanti edifici crollati sotto le bombe.

I problemi

L’utilizzo intensivo dei sotterranei di Napoli ha, infatti, generato una serie di problemi. La presenza di cavità sotterranee è spesso causa di lesioni e crolli ai manti stradali (come la più recente voragine di Via Morghen al Vomero) o agli edifici sovrastanti, dovuti a gravi dissesti statici.

L’infiltrazione d’acqua piovana o di acque reflue all’interno di queste cavità può causare inoltre allagamenti e smottamenti.

Lo scarico abusivo di rifiuti all’interno delle cavità ha portato, in alcuni casi, alla contaminazione del suolo e l’inquinamento delle falde acquifere. La stessa costruzione di una rete fognaria, sovrastante le antiche cisterne, inquinò l’originario impianto idraulico greco-romano, causandone la definitiva dismissione alla fine del XIX secolo.

Dagli inizi degli anni ‘90 si è cominciato a pensare al sottosuolo in maniera un po’ diversa: non più cava di estrazione o luogo per nascondersi, ma risorsa turistica. Negli anni ‘90 aprirono i primi accessi al sottosuolo di Napoli, che consentirono a visitatori e agli stessi napoletani delle generazioni successive di conoscere anche la “Napoli di sotto”.

Si cominciò a pensare a una valorizzazione del sottosuolo, che diede inizio alla cosiddetta Napoli Sotterranea. Si avviarono progetti di recupero e di restaruro, che portarono alla disostruzione di cavità e cunicoli. Il sottosuolo divenne così accessibile al pubblico e, in alcuni casi, addirittura ad un pubblico diversamente abile, che fatica a deambulare. Tra questi il più recente percorso sotterraneo del LAPIS Museum, che vanta il primo Ascensore “Archeologico” del centro antico, che consente di compiere un vero e proprio viaggio nel tempo: a 35 metri di profondità e lungo 2000 anni.

Come il mitico Giano, anche Napoli ha due volti: quello di sopra e quello di sotto, che resta una parte importante della storia della città e della sua stessa identità.

Lascia un commento