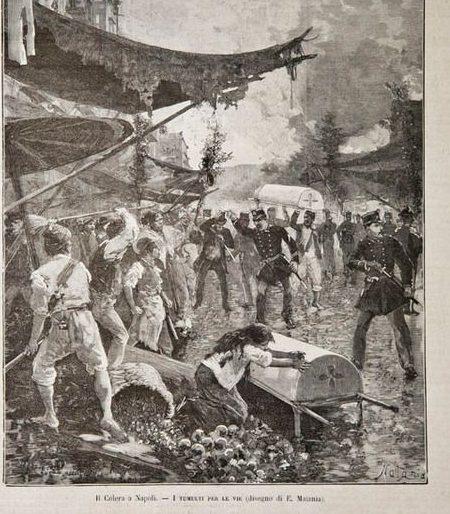

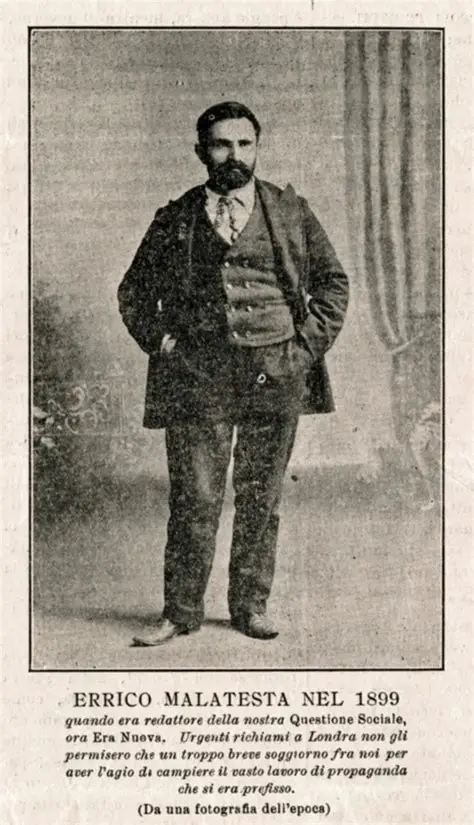

Nel 1884, mentre il Regno d’Italia era ancora un’entità giovane e in cerca di stabilità, un’epidemia di colera si abbatté su Napoli, svelando in modo brutale le profonde contraddizioni sociali della città e del Paese. La miseria, la scarsa igiene e le condizioni di vita disumane dei quartieri popolari, che la giornalista Matilde Serao avrebbe immortalato nel suo celebre “Il ventre di Napoli”, divennero un terreno fertile per la diffusione del morbo. Mentre il governo rispondeva con misure draconiane come la quarantena militare, una risposta inaspettata emerse dal sottobosco politico: quella degli anarchici, guidati da una figura iconica come Errico Malatesta.

Un fuggitivo tra i malati

Errico Malatesta non era un filantropo qualunque. All’epoca era un ricercato politico, condannato a tre anni di carcere e latitante. Nonostante il pericolo di essere arrestato, e contravvenendo a ogni prudenza, Malatesta decise di partire da Firenze per recarsi a Napoli, il cuore dell’epidemia. Non era solo: un gruppo di altri anarchici, tra cui Galileo Palla, Francesco Pezzi e Luisa Minguzzi, lo seguì, animato da un ideale di solidarietà pratica. La loro missione non era quella di fare beneficenza, ma di dimostrare che un’altra forma di società, basata sull’aiuto reciproco, era possibile anche nei momenti di massima crisi. Questo gesto di incrollabile coerenza tra parole e azioni resta una delle pagine più affascinanti e meno conosciute della storia politica italiana.

L’arrivo degli anarchici: una missione impossibile

Tra questi volontari c’erano anche i “sovversivi”: socialisti, repubblicani e anarchici che sfidarono non solo il contagio, ma anche la repressione poliziesca. Andrea Costa, primo deputato socialista d’Italia, operava negli slums napoletani con Luigi Musini, costantemente pedinati dalla polizia che prendeva nota persino delle case che visitavano per curare i malati.

L’episodio più curioso riguarda il finanziamento della spedizione. I compagni fiorentini stavano faticosamente raccogliendo i soldi per il viaggio quando arrivò Galileo Palla, un anarchico diciannovenne dall’aspetto burbero, ma dal cuore d’oro. Come racconta Malatesta: “Mi giunse in casa gridando e gesticolando. ‘Come’, mi disse, ‘tu non vai a Napoli!’ – ‘Chi sei?’ gli domandai. – ‘Che t’importa?’ fu la sua risposta. ‘I colerosi non hanno bisogno di sapere il nome di chi sta al loro capezzale’”.

Palla vuotò letteralmente le sue tasche sul tavolo, permettendo la partenza del gruppo che comprendeva, oltre a Malatesta, Luisa Minguzzi (detta “Gigia”), Francesco Pezzi, Arturo Feroci, Giuseppe Cioci e Pietro Vinci.

Solidarietà contro lo Stato

L’approccio degli anarchici fu diametralmente opposto a quello del potere costituito. Le autorità, in preda al panico, si concentrarono sul controllo e la repressione. Fu imposto il coprifuoco e il re Umberto I si recò a Napoli in una visita d’emergenza che, se da un lato gli valse l’appellativo di “re buono”, dall’altro non modificò le politiche di fondo. Il presidente del Consiglio Agostino Depretis, di fronte alla catastrofe, pronunciò la celebre frase “bisogna sventrare Napoli“, avviando il progetto del Risanamento, un vasto piano urbanistico che, sebbene necessario per l’igiene, finì per espellere i poveri dal centro storico, senza risolverne i problemi di fondo.

Gli anarchici, al contrario, non si preoccuparono di medaglie o di apparire in pubblico. Si recarono nei rioni più colpiti. Tra l’altro, essendo un ex studente di medicina (proprio nell’università di Napoli!), Malatesta si dedicò personalmente alla cura dei malati, operando negli ospedali e improvvisando ambulatori nei vicoli. La loro azione era una dichiarazione politica: per loro, la vera causa del colera non era una punizione divina o una fatalità, ma la miseria generata da un sistema ingiusto. “La vera causa del colera è la miseria, l’unico rimedio la rivoluzione sociale” divenne il loro grido di battaglia, un manifesto che univa l’impegno umanitario alla critica radicale del capitalismo.

Aneddoti e curiosità

L’episodio del colera a Napoli è ricco di dettagli che rivelano lo spirito di Malatesta e dei suoi compagni.

Questo gesto sottolinea la loro profonda sfiducia verso lo Stato, lo stesso che li perseguitava per le loro idee. La polizia, che non smetteva di pedinarli nemmeno in mezzo all’epidemia, si trovò in una posizione paradossale: sorvegliavano coloro che stavano salvando vite umane, mentre le istituzioni non riuscivano a contenere il contagio.

Questo evento non fu un’eccezione isolata, ma un’ulteriore conferma della visione anarchica di solidarietà e azione diretta. L’anarchismo, spesso ridotto a un’idea di caos e violenza, dimostrò in quel frangente il suo volto più costruttivo e umano, quello dell’aiuto reciproco e della creazione di un’alternativa sociale dal basso.

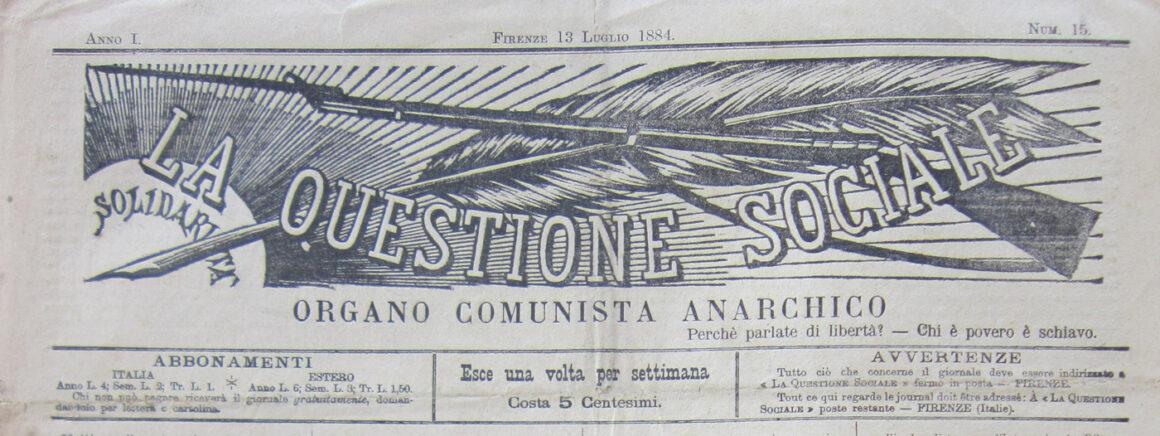

La solidarietà degli anarchici ebbe però il suo prezzo. Due compagni, Rocco Lombardo di Genova e Antonio Valdrè di Castel Bolognese, morirono contagiati mentre assistevano i malati. Lombardo, ventisettenne redattore del giornale anarchico “Proximus Tuus”, scriveva due giorni prima di morire: “il nostro lavoro è un po’ ributtante, ma assuefattisi è nulla, e poi lo facciamo volentieri perché partiti appunto per quello”.

Malatesta rifiutò le onorificenze ufficiali che lo Stato voleva conferirgli. Lo stesso governo che cercava di premiarlo per il suo operato a Napoli lo aspettava per imprigionarlo per le sue idee. Nel 1885, sfuggì alla cattura in modo rocambolesco: si nascose in una cassa di macchine da cucire e fu proprio un poliziotto che, ignaro, aiutò a sollevarla e caricarla su un carro.

Eredità di un’azione

L’azione di Malatesta e degli anarchici durante il colera di Napoli ebbe un impatto duraturo. Dimostrò che l’ideale anarchico non era un’utopia astratta, ma poteva tradursi in pratica concreta e immediata. Fu un esempio per le generazioni successive di militanti, che avrebbero continuato a unire la lotta politica alla solidarietà di classe. L’esperienza rafforzò in Malatesta la convinzione che la rivoluzione sociale non dovesse essere solo una speranza lontana, ma dovesse essere preparata attraverso la creazione di comunità solidali e la dimostrazione quotidiana di un’alternativa al sistema.

Oggi, in un mondo ancora scosso da epidemie e disuguaglianze, la storia di Malatesta e dei volontari anarchici del 1884 ci ricorda l’importanza di non cedere alla rassegnazione e di combattere le cause profonde della sofferenza umana. La loro eredità non è solo storica, ma un monito potente e attuale: la solidarietà senza compromessi è un atto rivoluzionario, e la cura degli altri è il primo passo per costruire un mondo più giusto.

Fonti e bibliografia:

- Anarcopedia: “Errico Malatesta” (https://www.anarcopedia.org/index.php/Errico_Malatesta).

- Rivista Malamente: “Brigate volontarie d’altri tempi. I sovversivi e il colera di Napoli, 1884” (https://rivista.edizionimalamente.it/2020/08/21/brigate-volontarie-daltri-tempi-i-sovversivi-e-il-colera-di-napoli-1884/).

- Centro studi libertari – Archivio G. Pinelli: “Vita di Errico Malatesta” (https://centrostudilibertari.it/it/malatesta-vita).

- Centro Filippo Buonarroti dell’Insubria: “Volontariato anarchico e socialista ai tempi del colera” (https://www.centrofilippobuonarroti.com/public/insubria/public/ins_pagina.php?chiave=Volontariato-anarchico-e-socialista-ai-tempi-del-colera).

- Wikipedia: “Errico Malatesta” (https://it.wikipedia.org/wiki/Errico_Malatesta).

- Google Books: “Volontariato anarchico e socialista ai tempi del colera: antologia”.

- Frank M. Snowden, Naples in the Time of Cholera, 1884-1911, Cambridge University Press

Lascia un commento