Il 27 gennaio 2020, in occasione della Giornata della Memoria, l’Ordine degli Architetti di Roma ha compiuto un gesto simbolico di grande importanza: ha annullato la cancellazione dall’Albo di quattro professionisti ebrei, tra cui Davide Pacanowski. Un architetto la cui vita straordinaria – dalla Polonia all’Italia, dalla formazione con Le Corbusier alle persecuzioni razziali, dal confino molisano alla rinascita napoletana – racconta una delle storie più affascinanti e drammatiche dell’architettura italiana del Novecento.

Una famiglia di artisti spezzata dalla Storia

Davide Pacanowski nacque il 4 gennaio 1905 a Łódź, in Polonia, in una famiglia ebraica dove l’arte e la cultura erano di casa. Il padre Hermann era un industriale del settore tessile, la madre Augusta Roth una scultrice affermata. Le due sorelle incarnavano perfettamente lo spirito cosmopolita della famiglia: Felicia divenne pittrice all’École de Paris, ed Erna pianista e concertista di talento.

La famiglia Pacanowski rappresentava quell’Europa intellettuale e creativa che il nazismo si sarebbe impegnato a distruggere. Infatti, mentre Davide riuscirà a salvarsi trasferendosi in Italia, i suoi genitori e la sorella Erna moriranno durante la Shoah in un campo di concentramento tedesco. Questa tragedia personale segnerà per sempre la vita e l’opera dell’architetto, influenzando la sua concezione dell’architettura come strumento di civiltà e progresso.

La formazione: da Milano a Parigi, sulle orme di Le Corbusier

Nel 1923, grazie a una borsa di studio del governo italiano destinata ai più meritevoli studenti stranieri, il giovane Davide si trasferì in Italia – “meta agognata fin dall’infanzia” – per iscriversi alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano. Durante gli ultimi tre anni di corso svolse un apprendistato formativo negli studi dei più importanti professionisti milanesi: Alberto Alpago-Novello, Guido Ferrazza, Alessandro Minali e Giovanni Muzio, che gli trasmisero l’idea di un’architettura leggera, quasi “librata nell’aria a sfidare le leggi della gravità”.

Laureato nel 1928, si trasferì prima a Londra, dove realizzò una serie di negozi a Leeds e Leicester, poi a Parigi durante la grande depressione. Qui lavorò nello studio Hennebique, riconosciuto come l’inventore del cemento armato, e soprattutto divenne allievo di Le Corbusier, che rimase un punto di riferimento costante in tutta la sua carriera.

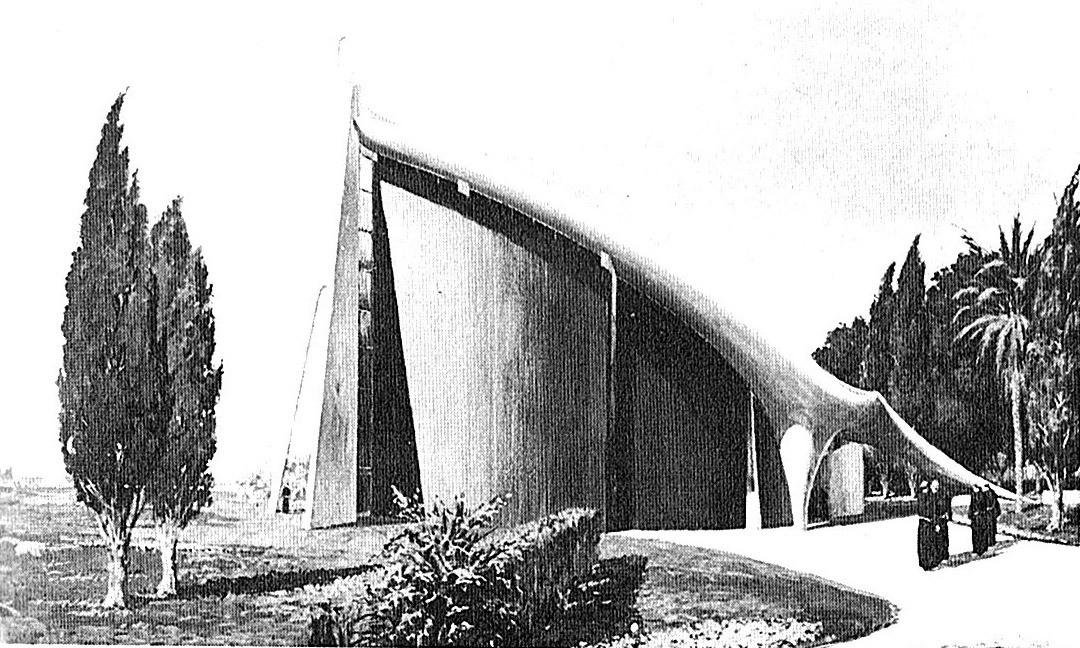

A Parigi progettò per la Société des Bains de Mer le “Sporting d’Hiver” e lo “Sporting d’Été” di Montecarlo, applicando le nuove tecnologie del cemento armato per creare strutture completamente innovative da realizzare sulle spiagge. L’esperienza parigina gli insegnò a coniugare l’innovazione tecnologica con la sensibilità per il paesaggio e la tradizione mediterranea.

Il rientro in Italia e le leggi razziali

Nel 1934, su invito del compagno di studi Antonio Di Penta, Pacanowski tornò in Italia stabilendovisi definitivamente. Progettò numerose strutture tra Milano, Campobasso, Roma, Caserta e Napoli, dimostrando una particolare predilezione per l’adozione di tecnologie edilizie innovative e materiali costruttivi nuovi, “contro ogni logica autarchica”.

Nel 1938 partecipò ai concorsi per il completamento del rione Carità a Napoli e, insieme a Domenico Filippone, a quello per il palazzo della Civiltà Italiana (l’attuale “Colosseo quadrato” all’EUR). Nello stesso anno progettò case d’abitazione per la Somalia, esposte alla Mostra dell’Architettura Coloniale di Roma, facendo sempre riferimento “ai caratteri di semplicità ed efficacia propri dell’architettura minore mediterranea”.

Ma il 1938 fu anche l’anno delle leggi razziali fasciste. Pacanowski venne cancellato dall’Albo degli Architetti insieme ad Angelo Di Castro, Romeo Di Castro e Umberto Di Segni. La sua promettente carriera subì un arresto brutale: da architetto di successo diventò un perseguitato politico.

Il confino a Sepino: dall’archeologia alla rinascita

Internato nel campo di concentramento di Sepino, in Molise, Pacanowski trasformò questa esperienza traumatica in un’opportunità di crescita umana e professionale. Grazie alle sue riconosciute capacità tecniche, ebbe il permesso di uscire dal campo per dirigere i lavori di costruzione della sede centrale del Banco di Napoli, progettata da Marcello Piacentini.

Ma fu l’incontro con l’archeologo Amedeo Maiuri a segnare questa fase della sua vita. Maiuri, che stava conducendo gli scavi di Saepinum (l’antica città sannita e poi romana), gli affidò importanti compiti di restauro dell’area archeologica, incluso il restauro del monumento a Caio Ennio Marso. Pacanowski partecipò anche all’ampliamento del cimitero di Sepino e alla costruzione del cinema locale.

Il lavoro con Maiuri si rivelò così proficuo che nel 1944, “in segno di riconoscenza per l’abnegazione e la dedizione mostrate”, entrambi ricevettero la cittadinanza onoraria di Sepino. Un riconoscimento che rappresentava non solo la gratitudine di una comunità, ma anche il simbolo della rinascita umana e professionale di Pacanowski dopo le persecuzioni.

Il dopoguerra napoletano: le ville che conquistarono il mondo

Nel secondo dopoguerra, ormai libero, Pacanowski tornò a “concepire inediti e avveniristici edifici”, impegnandosi ad affermare la qualità dell’architettura moderna. Nel 1945 progettò un ambizioso albergo di 22 piani su uno dei moli del porto di Napoli distrutti dai bombardamenti, prefigurando uno svettante volume caratterizzato da effetti optical prodotti dall’accostamento di aggetti cuneiformi.

Ma furono le ville sulla collina di Posillipo a consacrarlo definitivamente. Villa Crespi (1952-55) divenne un’icona dell’architettura moderna italiana: la rivista “Epoca” la definì “una delle ville più belle del mondo” e le sue fotografie furono esposte alla Mostra internazionale di Architettura di San Paolo del Brasile nel 1956.

La villa, a picco sul porto di Mergellina, rappresentava perfettamente la poetica di Pacanowski: volumi puri scavati, aggetti arditi, balconate e giardini pensili che dialogavano con il paesaggio napoletano senza rinunciare ai principi del Movimento Moderno. Seguirono Villa Bruni-Platania (1957) e Villa Maderna (1959), sempre a Posillipo, che consolidarono la sua reputazione di maestro dell’architettura residenziale di lusso.

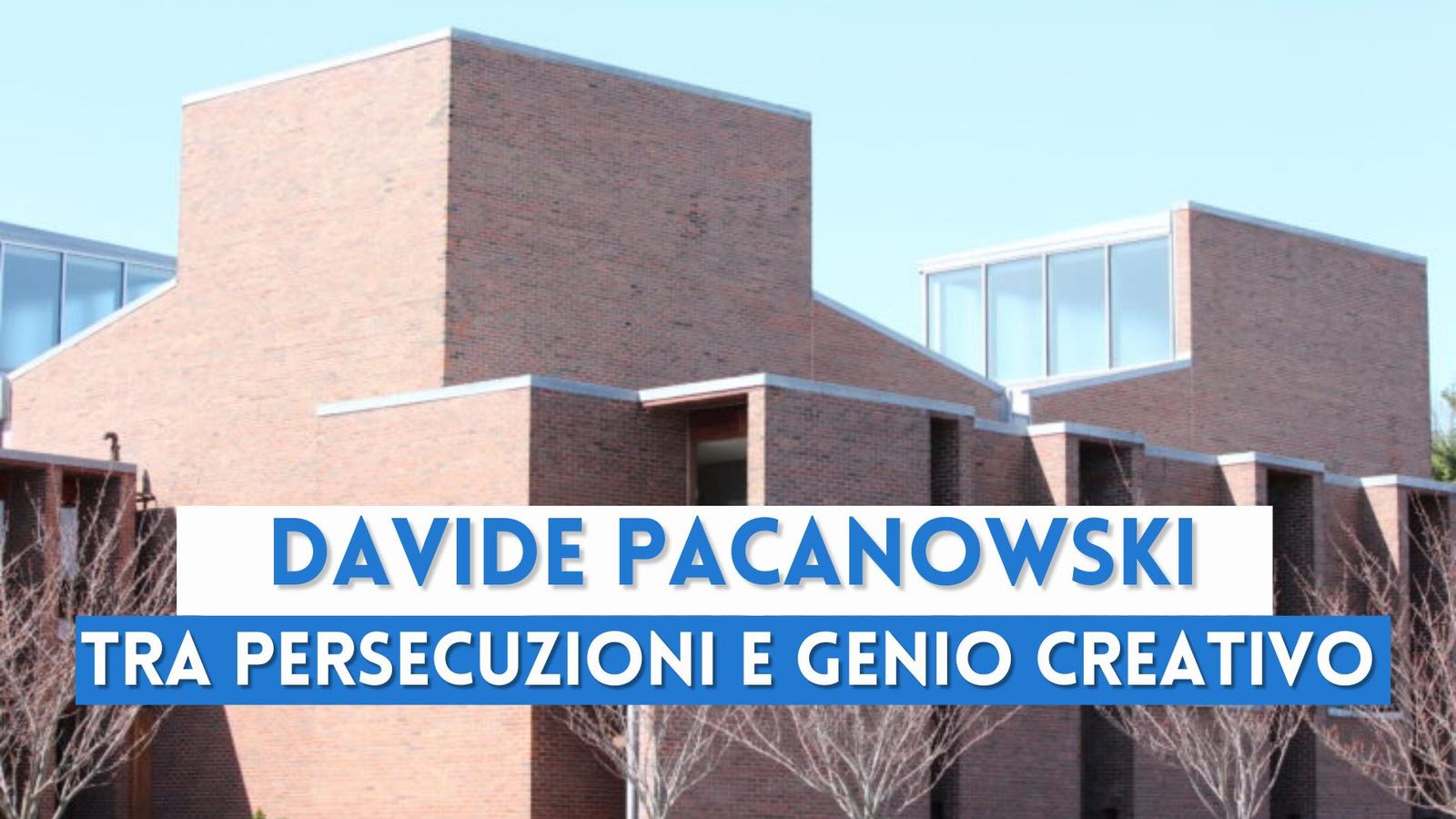

Il Palazzo della SIP: l’architettura al servizio della modernità

Sul finire degli anni ‘50, la SET (Società Esercizi Telefonici) bandì un concorso per una nuova sede centrale a Napoli. Pacanowski vinse con un progetto innovativo: un edificio a forma di U sulla collina di Pizzofalcone, con un cortile-giardino centrale aperto sul mare. L’edificio, realizzato tra il 1959 e il 1966, divenne il simbolo dell’architettura moderna napoletana.

La struttura presentava dieci livelli, quattro dei quali sotterranei, che permettevano l’accesso a un’antica cavità tufacea del monte utilizzata per alloggiare impianti telefonici e macchinari di servizio. Pacanowski aveva saputo coniugare le esigenze tecnologiche della società delle telecomunicazioni con il rispetto per il paesaggio storico di Monte di Dio.

Il palazzo rappresentava il culmine della sua ricerca architettonica: funzionalità e bellezza, modernità e tradizione, tecnologia e paesaggio. Era l’architettura di un uomo che aveva attraversato le tragedie del secolo senza perdere la fede nel progresso e nella civiltà.

L’architetto sociale: dall’élite al popolo

Pacanowski non si limitò all’architettura per l’élite. Nel corso della sua carriera operò significativi interventi nell’ambito dell’architettura popolare, collaborando con architetti come Stefano Paciello, Carlo Cocchia e Michele Capobianco. Realizzò opere di edilizia sociale a Napoli, Benevento, Termoli, Boiano e Casacalenda, e quartieri INA-Casa che testimoniavano la sua sensibilità sociale.

La sua specializzazione nel paesaggio gli valse la partecipazione alla giuria del concorso per l’architettura dei giardini al “FLOR 61” di Torino. Progettò inoltre alcune stazioni per la Metropolitana di Roma e il ponte sul Tevere, dimostrando la sua versatilità progettuale che spaziava dall’architettura residenziale alle infrastrutture urbane.

L’eredità di un sopravvissuto

Nel 1979, ormai settantaquattrenne, Pacanowski si specializzò nelle strutture composite in vetroresina, progettando casette prefabbricate per villaggi turistici e alloggi per i terremotati. Anche in età avanzata continuava a sperimentare, fedele al suo credo nell’innovazione tecnologica al servizio dell’uomo.

Davide Pacanowski morì a Roma il 4 agosto 1998, lasciando un’eredità architettonica e umana straordinaria. La sua vita attraversò tutto il Novecento, dalle utopie dell’architettura moderna alle tragedie della persecuzione razziale, dalla rinascita postbellica fino agli sviluppi tecnologici degli anni ’80.

Oggi il Palazzo Pacanowski a Monte di Dio ospita l’Università Parthenope, continuando la sua vocazione di luogo di formazione e cultura. Gli studenti che frequentano le aule progettate dall’architetto polacco probabilmente non sanno che quelle stanze furono pensate da un uomo che aveva visto l’Europa precipitare nella barbarie e aveva scommesso tutto sulla forza civilizzatrice dell’architettura e della cultura.

La storia di Davide Pacanowski è quella di un sopravvissuto che non si è limitato a sopravvivere, ma ha trasformato il dolore in creatività, l’esilio in opportunità, la persecuzione in riscatto. Un architetto che ha lasciato a Napoli non solo edifici di straordinaria bellezza, ma anche la testimonianza che l’arte e la cultura possono vincere sulla barbarie e sull’ignoranza.

Nel cortile-giardino aperto sul mare del suo palazzo, dove oggi gli studenti si incontrano e studiano, riecheggia ancora il sogno di un’Europa più civile e tollerante che Pacanowski aveva inseguito per tutta la vita, dalle aule del Politecnico di Milano ai campi di concentramento, dai cantieri di Napoli agli studi di Roma dove continuò a progettare fino agli ultimi giorni.

Bibliografia e fonti:

- Wikipedia – “Davide Pacanowski”

- Treccani – Dizionario Biografico degli Italiani, voce “Davide Pacanowski”

- SIUSA – Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, “Pacanowski Davide (fondo)”

- Ordine Architetti Roma – “50 anni di professione”, Roma 1983

- Ordine Architetti Roma – “Giorno della Memoria” (27 gennaio 2020)

- Roma2pass.it – “Davide Pacanowski”

Link di approfondimento: