Fu chiamato “il paravento”, è stato protagonista di parate e manifestazioni, fu la più grande opera urbanistica della Storia di Napoli, realizzata a spese dell’intera città medievale.

Corso Umberto, nato come Corso Re d’Italia, è a distanza di 150 anni ancora oggi una delle strade più discusse e importanti di Napoli.

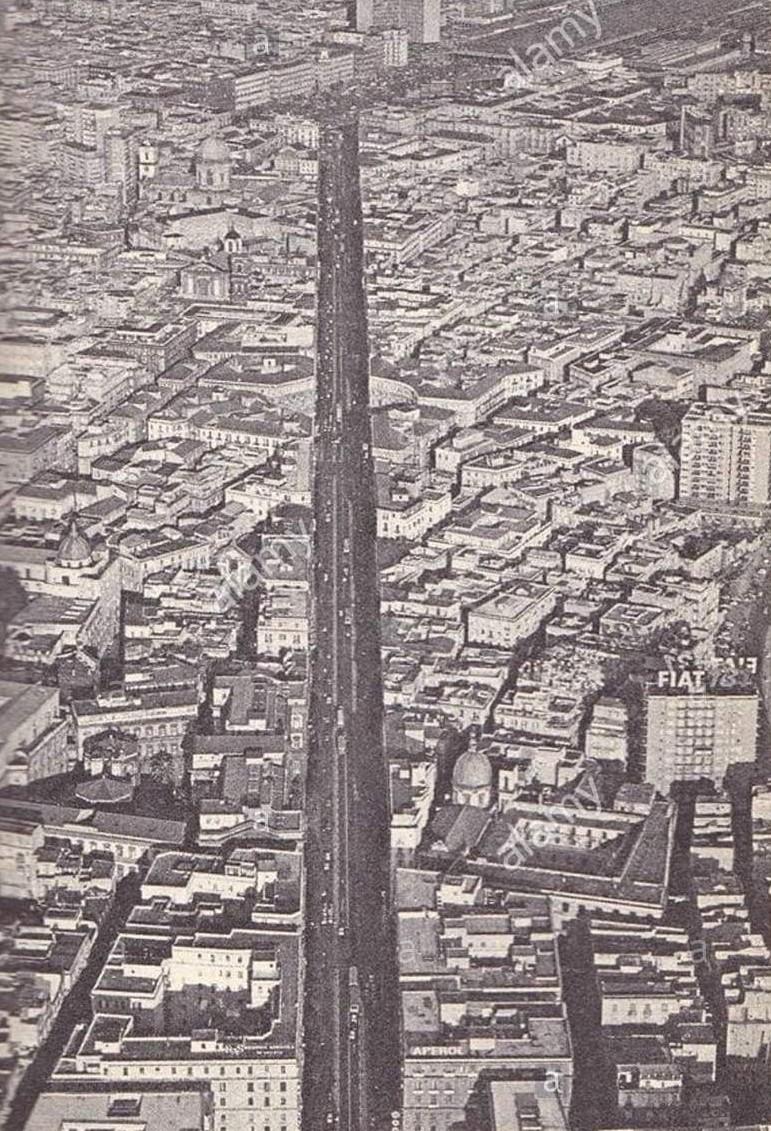

Oggi è una linea retta che taglia a metà il quartiere portuale di Napoli, dando una insolita sensazione di ordine nel caos dei vicoli antichi del centro storico.

Cerchiamo di capire cosa c’era prima e cosa è accaduto in quei giorni.

La Napoli medievale

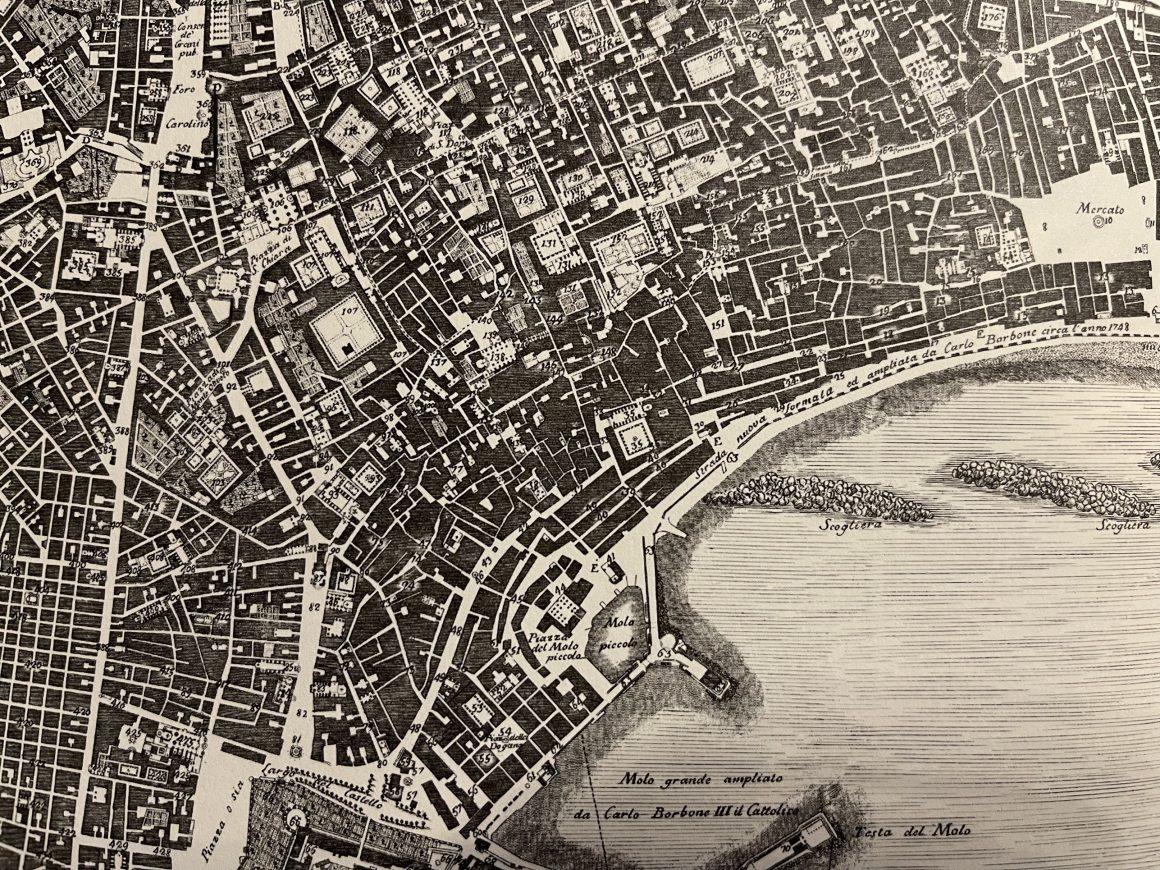

Sotto i nostri piedi, mentre camminiamo fra i marciapiedi spaziosi e gli edifici eleganti di Corso Umberto, prima del 1884 sorgevano vicoletti da claustrofobia, strettissimi e tanto intricati che oggi avrebbero reso impossibile la circolazione a qualsiasi automobile. Tipici, però, di qualsiasi città di mare: chi è stato a Genova avrà senz’altro avuto una sensazione di deja vù.

Ne vediamo di simili nel Rione Terra di Pozzuoli, ma anche nella vicina Salerno, che ha visto il suo centro storico medievale ancora integro in buona parte della sua conformazione.

Un precedente borbonico

Il problema di un risanamento della città, in realtà, era sentitissimo già ai tempi di Ferdinando II di Borbone. Le conoscenze mediche del XIX secolo ritenevano infatti che il colera si diffondesse a causa delle condizioni igieniche scarse. In realtà i medici, su tutti Salvatore De Renzis, sostenevano che era necessario risanare completamente i quartieri popolari per evitare il diffondersi di nuovi contagi.

Fu così che nel 1839 Ferdinando II di Borbone nominò una commissione per studiare la fattibilità di un piano rivoluzionario per Napoli, che riuscisse a ridefinire completamente la città. Fra i vari piani immaginati c’era anche la costruzione di ferrovie, l’ampliamento di Via Chiaia e la costruzione di una strada ampia e parallela alla già presente Via Marina, capace di eliminare e bonificare tutti i fondaci antichi.

Francesco II di Borbone, nel suo brevissimo governo, decise di passare alla fase operativa costituendo nel febbraio del 1860 la “Commissione incaricata della formazione di un disegno generale dei miglioramenti e delle ampliazioni da apportarsi all’ambito della città di

Napoli“. Furono anche stanziati i fondi tramite legge: doveva essere sventrata Napoli e costruita una capitale moderna.

Tutto questo, ovviamente, non si realizzò.

Il colera del 1884 e la nascita del Corso Umberto

Il discorso fu ripreso poco più di 40 anni dopo. Dopovaltre tre epidemie di colera, quella del 1884 fu disastrosa e portò all’attenzione di tutta Italia il problema del sovrappopolamento a Napoli. Si decise di riprendere il discorso lasciato in sospeso cinquant’anni prima, finanziando la più grande ricostruzione cittadina mai vista nella Storia di Napoli. Fu creata una società ad hoc per realizzare questa missione: la Società pel Risanamento di Napoli, ancora oggi esistente e operante nel campo immobiliare.

Di tutte le disavventure storiche, legali e criminali del Risanamento, ne abbiamo parlato a lungo qui.

Fra grandi devastazioni e grandi innovazioni

Più o meno l’intero aspetto del centro storico di Napoli non è quello reale.

L’idea del team di progettisti, guidati da Adolfo Giambarba, fu quella di ispirarsi alle rivoluzioni fatte a Parigi da Napoleone III, con strade immense e grandi rettifili: il principale doveva essere Corso Re d’Italia, poi intitolato a Umberto I di Savoia dopo l’attentato che lo vide protagonista.

Fu così che fu immaginata una strada diritta e ordinata, capace di portare dalla nuova stazione ferroviaria, la futura Piazza Garibaldi, al Porto. Doveva essere tagliata in più punti, tutti regolari: a partire dalla ferrovia, la prima intersezione era l’attuale Corso Garibaldi, ingrandendo e migliorando l’antica Strada dei Fossi che Ferdinando II fece costruire dove un tempo finivano le mura aragonesi di Napoli; al centro di questi cardini e decumani giganteschi c’era invece Piazza Quattro Palazzi, con Via Duomo che fu ingrandita e allungata fino al mare.

All’inizio di Corso Umberto, invece, c’era Piazza della Borsa con il suo palazzo monumentale che fu immaginato come sede della camera di commercio, che c’è ancora oggi, e della borsa valori per i titoli di Stato, che invece è stata chiusa nel 1997.

Per ultimo, l’altezza: tutto ciò che vediamo in zona Corso Umberto è stato alzato di circa 3 metri da terra. Fu infatti il “prezzo” da pagare per la costruzione del nuovo sistema fognario di Napoli: di conseguenza, i palazzi antichi persero un piano, mentre alcune altre case furono interrate. A scanso di equivoci, nel dopoguerra, tantissimi edifici vecchi e nuovi sono stati rialzati di uno o due piani.

Un’eredità immensa sotto terra

Partiamo quindi proprio da Piazza Borsa, che un tempo ospitava Piazza del Maio di Porto, dove cominciarono i lavori di Risanamento: proprio qui c’era la chiesetta di Sant’Aspreno, il primo vescovo di Napoli (falsamente ritenuto “patrono” dell’Aspirina).

A far le spese di questo rinnovamento furono tutti i quartieri medievali e un numero enorme di chiese e chiesette, che ora hanno lasciato il loro nome a strade che hanno il pesantissimo onere di portare l’ultimo ricordo di luoghi antichi che non esistono più.

Non mancarono anche i boicottaggi e le invidie fra i progettisti. La vittima numero uno è stato il palazzo dell’Università, che fu assegnato e progettato dall’ingegner Guglielmo Melisurgo. Alcuni professori di architettura, furiosi per l’esclusione, ebbero modo di mettere le mani sul progetto depositato presso il Comune e aggiunsero numerosi elementi alla facciata, in altri casi resero meno aggraziate o più confusionarie alcune linee del palazzo.

Sempre attorno a Piazza Borsa hanno perso la loro esistenza anche alcune strade affascinanti, come “Vico Pensiero”, protagonista di una vecchia leggenda popolare.

Poco più avanti, il Borgo Orefici è stato fintamente risparmiato dal Risanamento: se notiamo ad esempio gli archi che affiorano da terra, si capisce alla perfezione l’innalzamento del livello del suolo. Anche la piazzetta Orefici, quella col crocifisso miracoloso, è un falso.

L’originale piazzetta si trovava all’altezza di Corso Umberto e aveva il suo margine inferiore con l’attuale Via Benvenuto Cellini. Per ragioni di prospettive è stato “tappato il buco” con il palazzo che ospita l’Argenteria De Laurentiis, nostro sponsor nel Progetto Targhe Orefici.

Più avanti c’era anche una fontana che si trovava in un’omonima piazzetta, quella della Sellaria. Era un tempo sede degli artigiani che producevano vestimenti per i cavalli. La fontana è stata salvata e spostata in Piazzetta del Grande Archivio, poco lontano dal punto originale.

Tanti altri luoghi antichi furono distrutti e ricordati con targhe alla memoria, come ad esempio la lapide di Colapesce a Via Mezzocannone, che un tempo si trovava sul Sedile di Porto. Oppure il Sedile di Portanova, ricordato con una lapide antiborbonica che, in realtà, non dice tutta la verità. Anche i Borbone volevano eliminare i sedili, sin dai tempi di Carlo.

Da Adolf Hitler a John Fitzgerald Kennedy

Inaugurato il Corso nel 1904, simbolicamente Napoli entrò nell’ultimo secolo del II Millennio con un vestito completamente nuovo, da città borghese ed elegante fra i café nella Galleria Umberto, le passeggiate sul lungomare appena costruito e le vetrine del Rione Chiaia. La passeggiata del Rettifilo era però troppo golosa per qualsiasi manifestazione di potere. E fu così che la troviamo nelle fotografie di eventi.

Quello più simbolico fu la visita di Adolf Hitler nel 1938. Per l’occasione, dato che non si voleva rendere irregolare il percorso, fu rimossa anche la statua al sindaco Nicola Amore nella piazza a lui dedicata, creando un percorso dritto e regolare fino al Porto. Ancora oggi il vero nome di “Piazza Quattro Palazzi”, dove sorge la stazione del Duomo, in realtà si dovrebbe chiamare con il romantico nome di “Piazza Amore”. Anche se la statua del sindaco oggi si trova a Piazza Vittoria.

Per l’occasione furono anche create delle scenografie di cartone per rendere tutti identici e regolari i palazzi.

Altri tempi, altri. Nelle foto dell’Archivio Carbone troviamo il Corso Umberto in festa per la visita napoletana di Kennedy, il presidente americano che, pochi mesi dopo, morì in un attentato. E poi arrivò il boom delle automobili: quando negli anni ’60 tutte le famiglie si dotarono di un’auto, il traffico qui diventò leggendario. E per un breve periodo si decise addirittura di rendere la strada interamente a senso unico. Fu un disastro.

Dai grandi protagonisti delle proprie epoche, arriviamo al tempo delle manifestazioni del terzo millennio: mentre sotto i nostri piedi e davanti ai nostri occhi ci sono le macerie e i nomi della Napoli medievale, sui marciapiedi di Corso Umberto si scrive la nuova storia di Napoli.

Fra manifestazioni di Fridays for Future, scioperanti e attivisti di ogni tema sociale, oggi la strada ha cambiato il suo ruolo: da passerella della politica a vetrina dei conflitti e delle sfide dei tempi moderni. Il cuore di Napoli è lì, sempre in continuo rinnovamento, e siamo pronti a scrivere nuovi strati di Storia in una città che non finisce mai.

-Federico e Leonardo Quagliuolo

Riferimenti:

Giancarlo Alisio, “Napoli e il risanamento“, Electa Editore, 1982

Giovanni Carafa, duca di Noja, “Mappa topografica della città di Napoli e dei suoi contorni“, Intra Moenia

decrescenzo_daniela_26.pdf (unina.it)

Lascia un commento