Il museo delle torture, in vico Santa Luciella, presenta un’accurata collezione di tutti gli strumenti di tortura utilizzati dall’inquisizione per più di 400 anni, contro coloro che erano considerati eretici. Un museo in cui si vive un’esperienza che va tra il lugubre e l’orrore, ma che trasmette un senso di consapevolezza molto forte sul potere della malvagità umana e la mancanza di compassione verso gli altri.

Con un focus su Napoli e sulla ribellione della città all’imposizione degli strumenti di tortura, la storia che ci viene raccontata all’interno dell’esposizione, ci rende ancora più orgogliosi di essere partonopei.

La “Santa” Inquisizione a Napoli

Il popolo napoletano non ha subito nessun tipo di tortura con gli strumenti mostrati nel museo, anche se in città venivano svolti i processi inquisitori. Infatti i cittadini napoletani, con le rivolte del 1510 e del 1547 si ribellarono all’utilizzo di queste barbarie, che riducevano l’uomo in animale, facendogli perdere ogni tipo di dignità e azzerando la possibilità di difendersi.

Nel 1510 ci fu un primo tentativo di introdurre a Napoli il feroce tribunale dell’inquisizione “alla maniera spagnola”, sotto il vicereame di Don Pedro de Toledo: il tentativo fallì grazie all’opposizione dei nobili Napoletani.

Al Museo delle Torture la storia di Tommaso Aniello da Sorrento

All’interno del Museo delle Torture è possibile scoprire storie finora sconosciute. Il 12 maggio 1547 l’esigenza di placare le dottrine ereticali che pian piano si stavano facendo spazio tra i salotti letterari e il popolo, sfociò nella decisione di ritentare l’introduzione dell’inquisizione in città. Un editto contenente le nuove regole morali e religiose venne affisso sulla porta del Duomo per comunicare il più velocemente possibile l’introduzione degli strumenti di tortura.

Tommaso Aniello di Sorrento, da non confondere con il Masaniello che nasce ben due secoli dopo, staccò l’editto dal portone del Duomo e lo stracciò davanti a una folla di popolani. L’Aniello venne arrestato e il popolo, sostenuto dalla nobiltà, si rivoltò contro la decisione del viceré e soprattutto contro l’arresto del sorrentino.

Solo dopo aver ottenuto la sua scarcerazione, la rivolta cessò e in agosto, quando gli spagnoli ritornarono al governo, oramai l’idea di introdurre il tribunale inquisitorio venne abbandonata. La storia di questo tumulto è ricordata in una lapide presso la Certosa di San Martino.

La colonna infame della Vicaria

“Mannaggia ‘a culonna”, “me ne sono andato, cu ‘na mana annanze e n’ata arreto”, espressioni che risuonano familiari nel nostro dialetto e che si esprimono quando si prova rabbia, disapprovazione o vergogna. Anche se a Napoli gli strumenti di tortura non erano utilizzati, esisteva una pena per chi non ripagava i propri debiti: la colonna infame della Vicaria.

Presso Castel Capuano era ubicata la colonna in marmo bianco, che rappresentava la più grande delle vergogne per il popolo napoletano. Questo pena era rivolta verso coloro che non rispettavano gli accordi coi propri creditori, ovvero una buona fetta della popolazione.

Il condannato doveva dirigersi dinanzi alla colonna, denudarsi e sbattere per tre volte il proprio didietro su di essa, pronunciando la frase “Cedo bonis” letteralmente “sono morto per i beni di fortuna”. Con questa frase il debitore si prestava a fare qualsiasi cosa per colui a cui doveva dei soldi, il tutto davanti a centinaia di persone. In uno scenario inquietante, tra coloro che si divertivano a guardare la scena, nascevano così questi modi di dire, che ancora oggi utilizziamo e che arricchiscono il dialetto nei momenti di sconforto.

La stregoneria: il malleus maleficarum, torture e leggende

Il Museo delle Torture dedica un’intera sezione a quello che fu il fenomeno della caccia alle streghe. Fenomeno diffuso soprattutto nel Nord Europa e che consisteva nell’accusare donne che assumevano comportamenti ambigui e che dunque venivano accusate di stringere rapporti con il demonio.

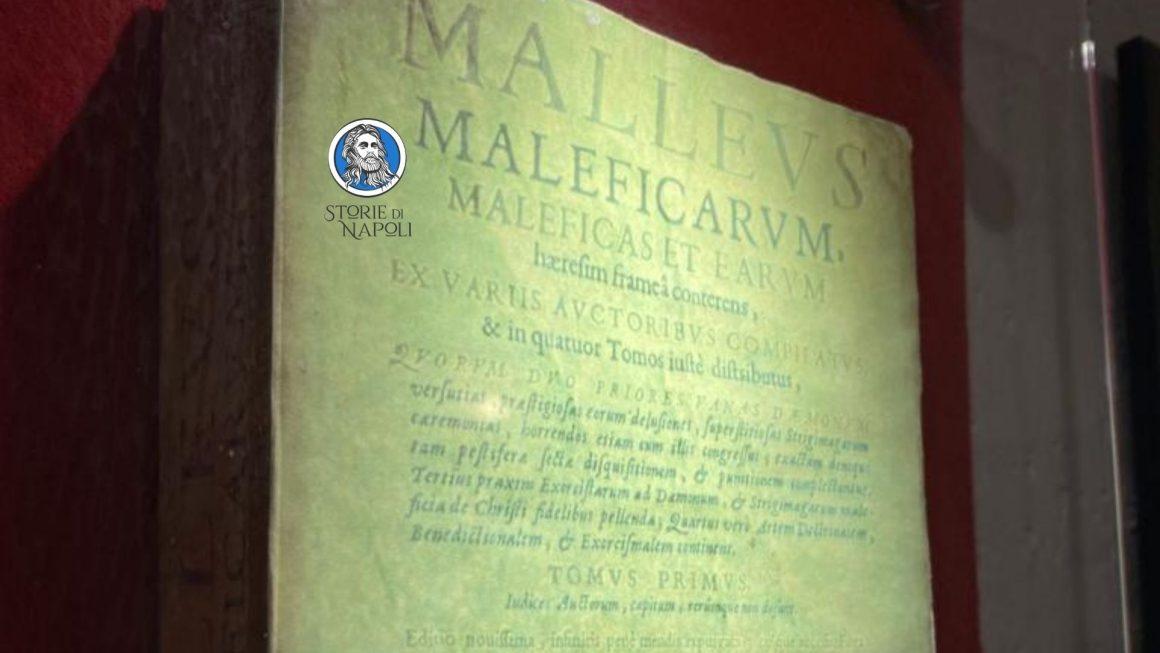

Il Museo delle Torture esibisce una copia del Malleus Maleficarum (il martello del male), scritto dai due frati domenicani, Heinrich Kramer in collaborazione con Jacob Sprenger. Il manoscritto è un codice in cui viene spiegato come condannare una presunta strega e come riconoscerla, attraverso i possibili comportamenti che secondo gli autori svelerebbero la natura maligna della donna.

L’opera, contraddistinta da una forte vena misogina, ci spiega, sempre secondo gli autori, l’etimologia del sostantivo femmina: deriverebbe da due parole latine FE-MINUS, cioè fede-minore. Ciò giustificherebbe la mancanza di fermezza che spinge la donna ad assumere comportamenti pericolosi e insani, come l’essere invidiosa, maliziosa o adultera.

Una donna dopo l’accusa per stregoneria, veniva torturata e spinta a confessare i propri peccati. Tra le tante torture inflitte due erano le più utilizzate: il cavalletto schiaccia genitali e la pera, entrambe venivano utilizzate per purificare la parte rea del peccato.

Il cavalletto schiaccia genitali, era appunto un cavalletto dove la donna sedeva a cavalcioni e alle sue caviglie venivano legati dei blocchi di pietra cilindrici. Il peso dei blocchi spingeva la parte dei genitali femminili ad essere schiacciata contro il cavalletto in legno.

La pera, detta così perché la forma in posizione assomiglia proprio al frutto, alla sommità presenta una chiave che veniva girata, mentre tre spicchi che lo componevano grazie al movimento circolare si dilatavano in modo uniforme. Spesso gli spicchi della pera avevano al loro apice una forma appuntita.

Dopo torture e sevizie la presunta strega veniva arsa in piazza davanti gli occhi di tutti in un rogo acceso. Anche in questo caso Napoli non fu influenzata dal fenomeno della caccia alle streghe, ma la cultura popolare risentì di questo fenomeno andando a creare storie e leggende, una di queste è proprio quella della strega di port’Alba.

Bibliografia

http://www.museodelletorture.it/

https://www.treccani.it/enciclopedia/tag/malleus-maleficarum/

Lascia un commento