Immaginate di svegliarvi una mattina del 1927 e scoprire che la vostra provincia non esiste più. Che la carta d’identità nella vostra tasca porta scritto il nome di un territorio che dalla sera alla mattina è stato cancellato dal mondo. È quello che accadde a quasi un milione di italiani il 2 gennaio 1927, quando Benito Mussolini, con un semplice decreto, abolì una delle province più antiche e vaste d’Italia: la Terra di Lavoro. Una storia che affonda le radici nell’Impero Romano e che per settecento anni aveva sfidato invasioni, rivoluzioni e cambi di dinastia, finendo per soccombere non a un esercito nemico, ma a una burocrazia che la considerava “un’assurda eredità medievale”.

Quando i Romani inventarono la “Campania Felix”

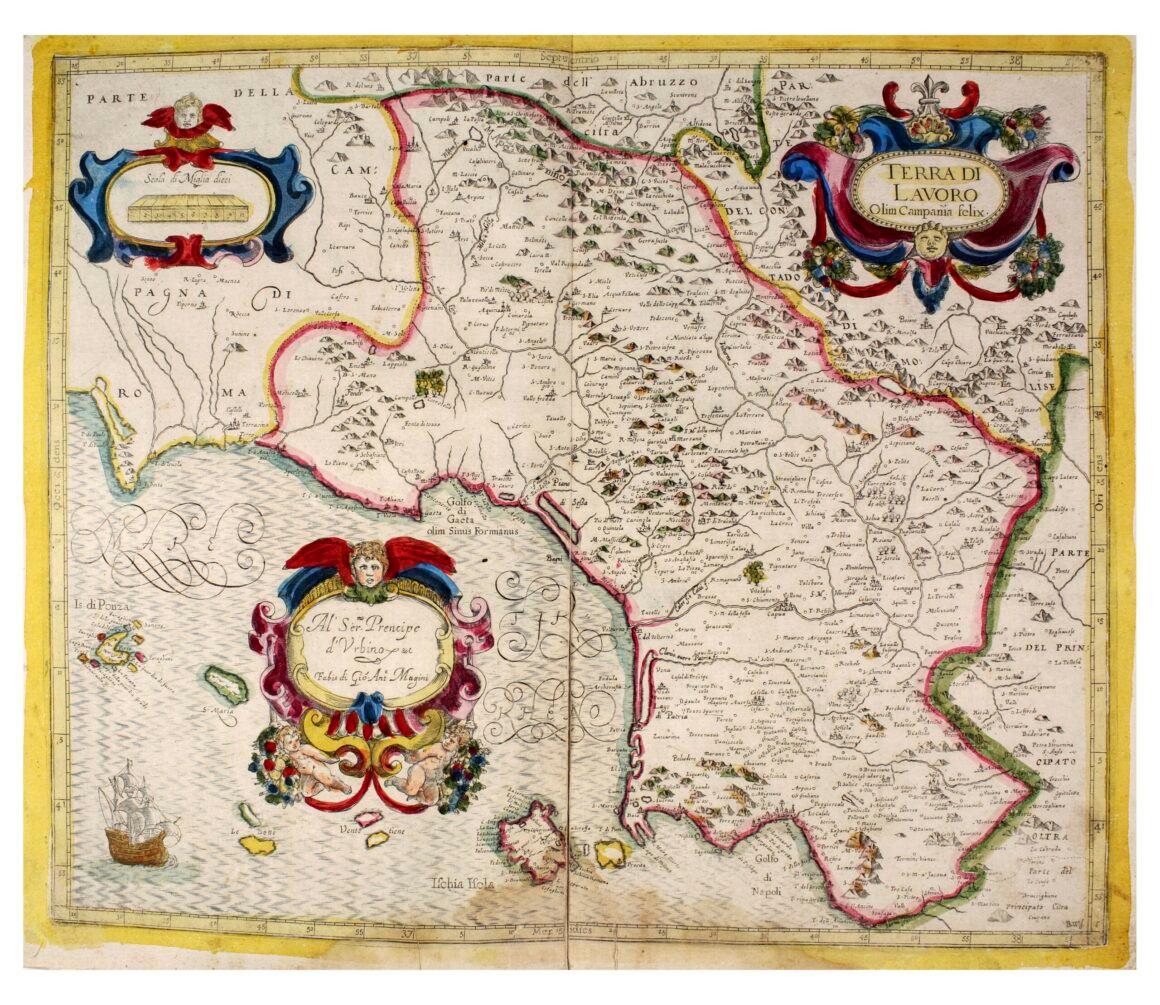

Per capire la storia della Terra di Lavoro bisogna tornare indietro di duemila anni, quando i Romani guardavano a quella pianura campana che si estendeva tra Capua e Pozzuoli e la chiamavano con ammirazione “Campania Felix” – la campagna felice (o meglio: Fertile). Ma già allora esisteva un altro nome, più misterioso e affascinante: Leboriae.

Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia scritta tra il 23 e il 79 d.C., chiama Campi Leborini il territorio compreso tra le vie consolari che collegavano Cuma a Puteoli e a Capua. Chi erano questi misteriosi Leborini? Gli storici si dividono: alcuni parlano di un’antica popolazione italica che abitava la zona, altri ipotizzano una derivazione dal termine “leporem” (lepre), suggerendo che fosse la terra delle lepri, ricca di selvaggina.

La verità è che il nome “Terra di Lavoro” non ha nulla a che fare con il lavoro agricolo, nonostante la straordinaria fertilità di quelle terre. È un esempio perfetto di come l’etimologia popolare possa tradire: quello che oggi sembra ovvio – una terra chiamata “di lavoro” perché ricca e coltivata – nasconde in realtà radici molto più antiche e misteriose.

Il Medioevo longobardo: quando nacque davvero la Terra di Lavoro

Dopo la caduta dell’Impero Romano, il toponimo Leboriae scomparve per secoli, per ricomparire nell’VIII secolo in forma volgare: Liburia. Nel 786 un documento del principe longobardo Arechi di Benevento cita questo territorio in un trattato con il Duca di Napoli. Era l’epoca in cui i Longobardi stavano ridisegnando la geografia politica del Mezzogiorno.

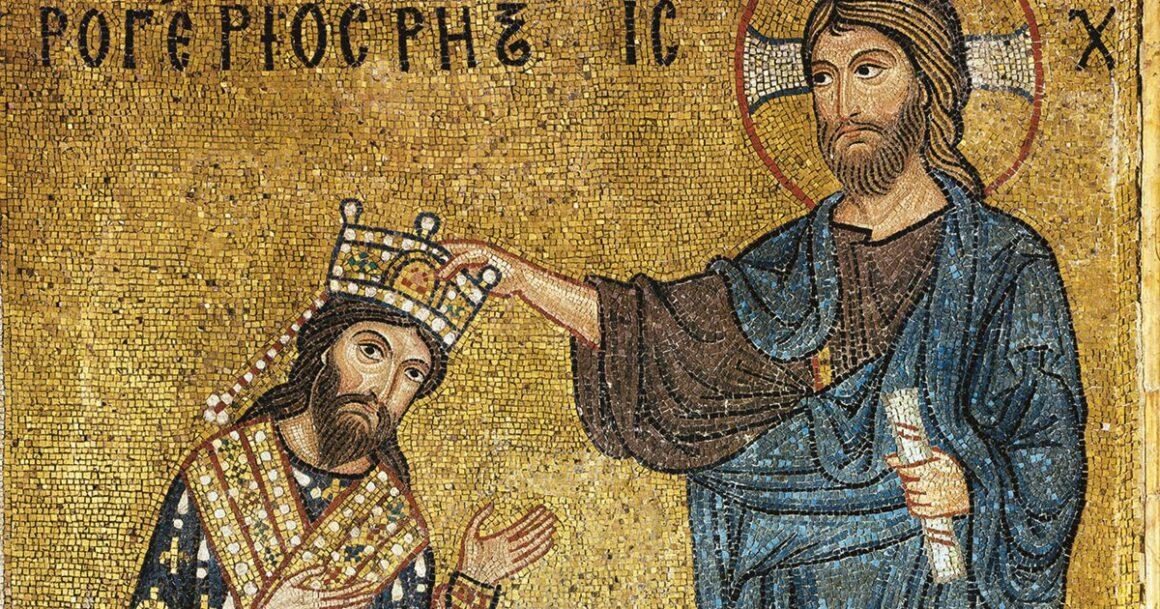

Al 1092 risale, forse, la più antica documentazione del toponimo Terra di Lavoro come “Terre Laborie”. Ma è nel XII secolo, durante la dominazione normanna, che questa denominazione si stabilizza definitivamente. Ruggero II, organizzando amministrativamente il suo regno, divise nel 1139 l’antica Campania in tre giustizierati: Terra di Lavoro, Principato e Napoli.

Era una scelta politica geniale: mantenere l’identità storica di un territorio che già da secoli si percepiva come unità geografica e culturale, ma inquadrarla in una struttura amministrativa moderna ed efficiente. La Terra di Lavoro non era più solo un toponimo geografico, ma diventava una realtà politica e amministrativa.

Federico II: l’imperatore che amava le cornucopie

Nel 1221 Federico II di Svevia istituì ufficialmente la provincia di Terra di Lavoro, dandole quella struttura amministrativa che, con variazioni, sarebbe durata fino al 1927. L’imperatore che parlava nove lingue e amava circondarsi di intellettuali arabi e cristiani aveva capito che quella terra meritava uno statuto speciale.

Il simbolo scelto per rappresentare la Terra di Lavoro racconta tutto della sua natura: due cornucopie d’oro ricolme di frutti, spighe e uva, legate da una corona marchionale in campo azzurro. La cornucopia, nella mitologia classica, rappresentava l’abbondanza inesauribile. Non era retorica: quella terra produceva davvero di tutto. Camillo Porzio, avvocato e storico, scriveva: “Concordemente da tutti gli scrittori è stimata la più bella regione del mondo, per il clima temperato, la grassezza dei terreni, e per i luoghi piacevoli”.

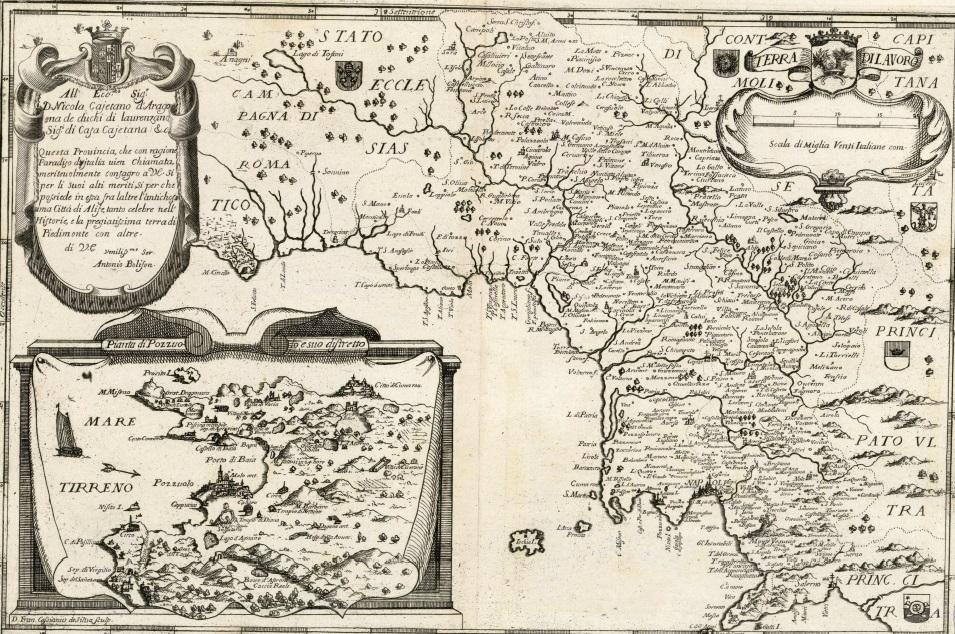

Federico II era un amministratore scrupoloso. Divise la Terra di Lavoro in distretti con capoluoghi (Capua, Gaeta, Sora) che a loro volta erano suddivisi in circondariati. Era un sistema che ricorda le moderne regioni italiane, con una struttura gerarchica efficiente che consentiva di governare un territorio vastissimo.

Un territorio che attraversava tre regioni

All’apice della sua estensione, la Terra di Lavoro era davvero gigantesca. Comprendeva l’intera attuale provincia di Caserta, la metà meridionale di Frosinone e Latina, l’area nolana della provincia di Napoli, parte delle province di Benevento e Avellino, e persino territori nell’attuale Molise, arrivando fino a Venafro e Isernia.

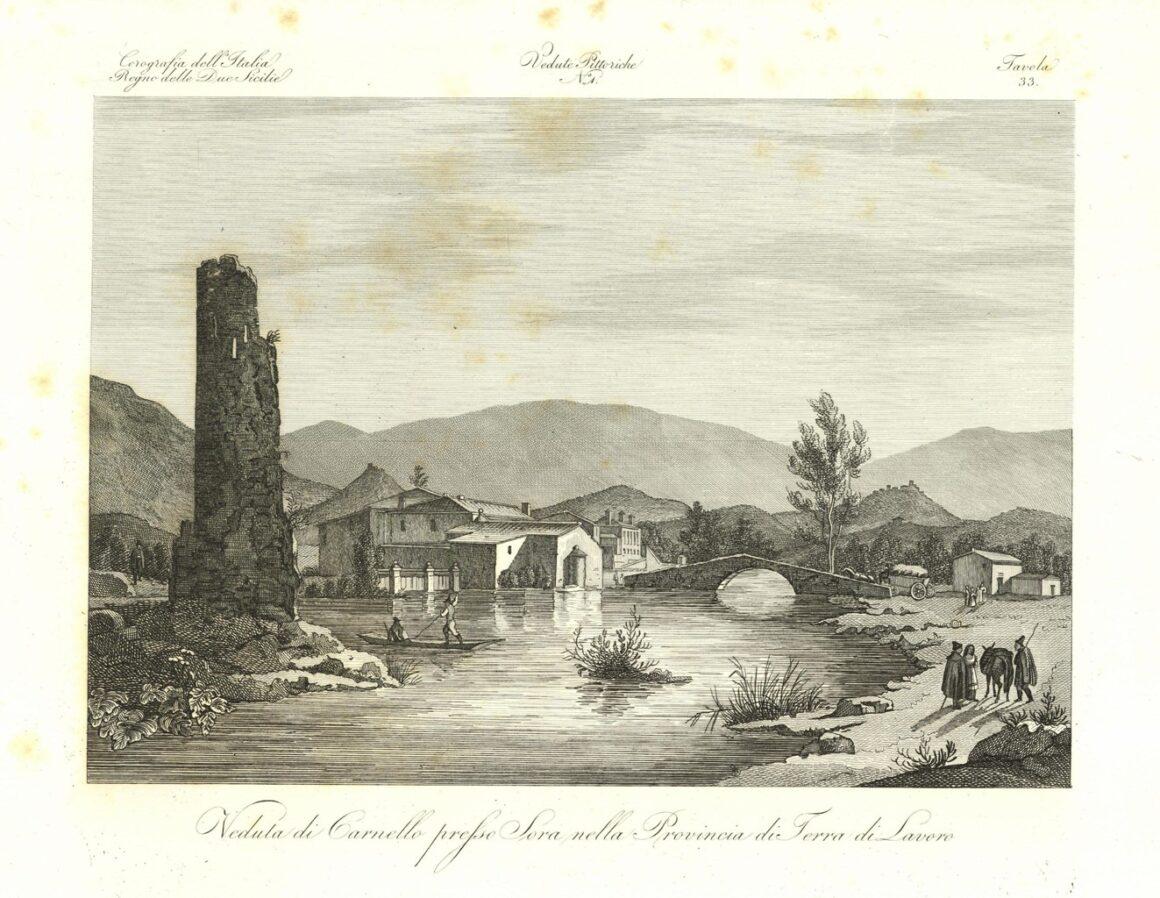

Era un territorio che aveva una sua logica geografica e culturale profonda. Seguiva il corso del Volturno, il grande fiume che dalle montagne del Molise scende verso il mare attraversando la pianura campana. Univa montagne e coste, vulcani e fiumi, città romane e borghi medievali. Non era un assemblaggio artificiale di territori, ma una regione che aveva sviluppato nei secoli una propria identità.

I centri principali erano gioielli di storia e cultura: oltre a Caserta (che diventò capoluogo nel 1818), c’erano Capua con le sue memorie romane e longobarde, Aversa fondata dai Normanni, Gaeta con il suo porto strategico, Sora con i suoi legami con la Ciociaria, Formia che nel 1862 nasceva dall’unione di Castellone e Mola di Gaeta, e poi Aquino (patria di San Tommaso), Arpino (città natale di Cicerone), Cassino con la sua celebre abbazia.

Napoleone e i Borbone: riforme che non spezzarono l’unità

La Terra di Lavoro attraversò incolume anche l’epoca napoleonica. Nel 1806 Giuseppe Bonaparte, re di Napoli, riformò l’amministrazione del regno dividendo il territorio in province, ma rispettò l’identità della Terra di Lavoro, facendo di Capua il suo capoluogo. Nel 1818, dopo il Congresso di Vienna, Ferdinando I delle Due Sicilie spostò il capoluogo a Caserta, probabilmente per valorizzare la magnifica Reggia che i Borbone avevano costruito come risposta a Versailles.

Era un territorio che funzionava. All’Unità d’Italia, nel 1861, la provincia di Terra di Lavoro era una delle più vaste del nuovo regno: 192 comuni, 5.258 km² di territorio e una popolazione di 868.000 abitanti. Per fare un paragone, oggi la Lombardia ha circa 1.500 comuni su 23.844 km²: la Terra di Lavoro aveva una densità di comuni molto più bassa, segno di un territorio meno frammentato amministrativamente.

Il mistero dell’abolizione fascista

Perché Mussolini decise di cancellare una provincia che aveva resistito per settecento anni? Le motivazioni ufficiali non convincono del tutto. Il Duce parlò di “necessario respiro territoriale per Napoli” e definì la Terra di Lavoro “un’assurda eredità medievale”. Ma c’erano probabilmente ragioni più profonde e politiche.

Una provincia così vasta – che si estendeva in tre regioni attuali – era difficile da controllare. Il regime fascista, retto da un necessario controllo capillare del territorio, preferiva province più piccole e gestibili. Inoltre, c’era forse il timore della storica unità territoriale che si era venuta a creare nei secoli, di una identità regionale forte che poteva rappresentare un ostacolo al progetto di centralizzazione del regime.

La decisione fu presa il 2 gennaio 1927 con un decreto che sparse i 192 comuni della Terra di Lavoro tra cinque province diverse: Napoli (102 comuni, 512mila abitanti), la nuova provincia di Frosinone (51 comuni, quasi 213mila abitanti), Roma e la nuova Latina (15 comuni, oltre 84mila abitanti), Benevento (16 comuni, quasi 40mila abitanti) e Campobasso (7 comuni, oltre 10mila abitanti).

Come scrisse il “Giornale d’Italia” dell’epoca: “Cinque milioni d’Italiani il 6 dicembre 1926 si svegliarono in una provincia, e si addormentarono nell’altra”.

La rinascita parziale: Caserta e l’eredità perduta

Dopo la guerra, nel 1945, il governo Bonomi ricostituì la provincia di Caserta, riconoscendola esplicitamente come erede della Terra di Lavoro. Ma era un’eredità dimezzata: solo 100 comuni contro i 192 originali. Molti territori storicamente legati alla Terra di Lavoro rimasero nelle nuove province create dal fascismo.

Così oggi abbiamo una situazione paradossale: i caseifici del sud del Lazio e del Molise, pur non trovandosi in Campania, possono etichettare la mozzarella di bufala con il marchio “Campana DOP” grazie alla loro appartenenza storica alla Terra di Lavoro. I dialetti di Fondi, Gaeta, Formia e Cassino, pur essendo in Lazio, sono classificati dall’UNESCO come dialetti campani. È come se l’identità culturale della Terra di Lavoro fosse sopravvissuta alla sua cancellazione amministrativa.

L’eredità che sopravvive

Oggi, chi viaggia da Napoli verso Roma attraverso l’antica Via Appia, attraversa senza saperlo quello che fu il cuore della Terra di Lavoro. Passa per Capua con i suoi monumenti longobardi e romani, costeggia Caserta con la sua Reggia, attraversa Cassino con l’abbazia di Montecassino, fino a Frosinone e oltre.

È un territorio che conserva una sua unità paesaggistica e culturale profonda. Le cornucopie, antichi simboli della Terra di Lavoro, sono oggi presenti negli stemmi delle province di Caserta e Frosinone, a ricordare un’appartenenza che va oltre i confini amministrativi attuali.

La storia della Terra di Lavoro ci insegna che i territori hanno una loro vita, che trascende le decisioni politiche. Possono essere cancellati dalle carte geografiche, ma non dalla memoria dei luoghi e dall’identità delle popolazioni. È una lezione di geografia umana che ci ricorda come le regioni siano, per citare lo storico Giuseppe Galasso, “creature assai più della storia che della geografia”.

In un’epoca in cui si parla spesso di riforma delle province, la storia della Terra di Lavoro ci invita a riflettere su cosa significhi davvero l’identità territoriale e su quanto sia importante rispettare le radici storiche dei luoghi quando si ridisegnano i confini amministrativi.

Forse un giorno, chi lo sa, qualcuno riprenderà in mano quelle antiche carte geografiche che portavano scritto “Terra di Lavoro olim Campania Felix” e si ricorderà che esistono territori la cui identità è più forte di qualsiasi decreto.

Riferimenti bibliografici e fonti:

- Galasso, Giuseppe, “Storicità della struttura regionale”, in Storia della Campania, Napoli, 1978

- Lepre, Aurelio, “Terra di Lavoro”, in Storia del Mezzogiorno, Roma-Napoli, 1986

- Mazzella, Scipione, Descrizione del Regno di Napoli

Fonti web consultate:

- Provincia di Terra di Lavoro (1860-1927) – Wikipedia

- Terra di lavoro – Enciclopedia Treccani

- La Provincia di Terra di Lavoro – Centro Studi Caserta

- Campania Felix – Storia della Terra di Lavoro – GrandeCampania

- Perché il regime fascista soppresse l’antica Terra di Lavoro? – ViPiù

- Quella Terra di Lavoro che una volta definiva la Campania Felix – Alta Terra di Lavoro