Un viaggio nella quotidianità di un popolo che ha lasciato tracce indelebili nella storia del Mezzogiorno d’Italia

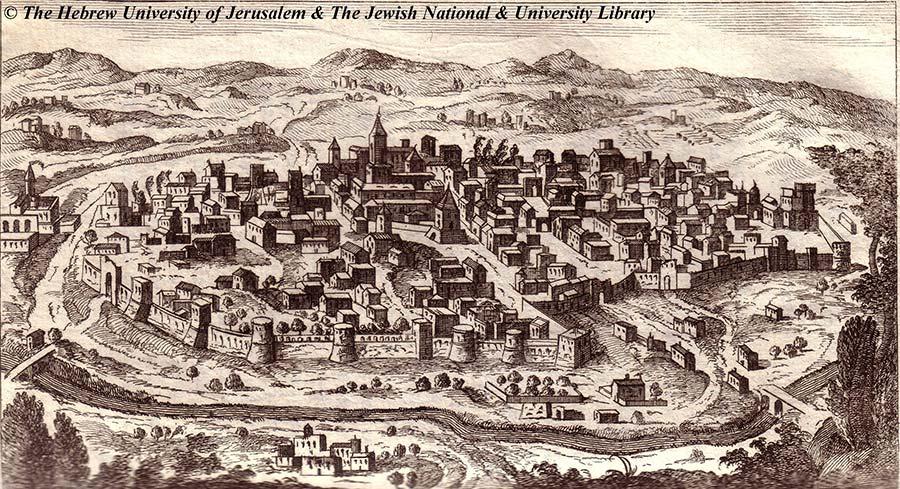

Nel 571 d.C., quando il longobardo Zottone fondò il Ducato di Benevento, iniziò una delle più straordinarie avventure di integrazione culturale della storia medievale italiana. Per oltre cinque secoli, fino al XI secolo, i Longobardi governarono la Campania e gran parte del Mezzogiorno, creando una civiltà unica che fondeva tradizioni germaniche, eredità classica e influenze orientali.

Un Ducato Tra i Più Potenti del Regno

Il Ducato di Benevento rappresentò ben più di una semplice conquista territoriale. Come documenta Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum, fonte primaria per la conoscenza di questo popolo, il ducato campano divenne uno dei centri più vitali e duraturi della civiltà longobarda, sopravvivendo addirittura alla conquista franca del regno settentrionale del 774.

L’organizzazione amministrativa si basava sui gastaldati, circoscrizioni territoriali governate da gastaldi nominati dal duca. Città come Capua, Salerno e la stessa Benevento divennero snodi cruciali di un sistema che seppe combinare efficienza amministrativa e rispetto delle tradizioni locali. I documenti dell’archivio di Montecassino testimoniano questa complessa macchina burocratica, che gestiva territori estesi dalla Campania fino a parti di Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo.

Una Società Stratificata ma Dinamica

La società longobarda campana si articolava in una gerarchia ben definita, regolamentata dall’Editto di Rotari del 643 d.C. Al vertice della piramide sociale troviamo i duchi e l’aristocrazia longobarda, seguiti dagli arimanni (uomini liberi), dagli aldii (semi-liberi) e infine dai servi. Tuttavia, la popolazione romano-bizantina preesistente mantenne spesso i propri usi e costumi, creando una società mista di straordinaria ricchezza culturale.

Questa stratificazione non impedì una certa mobilità sociale. L’archeologia e le fonti documentarie mostrano come artigiani specializzati e mercanti potessero raggiungere posizioni di rilievo, soprattutto in centri urbani che, nonostante un iniziale declino rispetto all’epoca romana, mantennero una notevole vitalità economica e culturale.

La Vita Quotidiana: Tra Focolare e Officina

Le abitazioni longobarde in Campania riflettevano questa mescolanza culturale. Le case popolari, costruite con materiali locali – legno, pietra e tegole spesso recuperate da edifici romani – si articolavano attorno al focolare centrale, elemento fondamentale per riscaldamento, cottura e socializzazione. Le dimore aristocratiche invece riutilizzavano spesso ville romane, adattandole alle nuove esigenze con un gusto che combinava funzionalità germanica e raffinatezza mediterranea.

L’economia rimaneva prevalentemente agricola, ma non mancavano settori specializzati. I fabbri godevano di particolare prestigio per la produzione di armi e attrezzi, mentre gli orafi creavano gioielli raffinati che mescolavano tecniche bizantine e motivi decorativi germanici. Le necropoli longobarde di Benevento, Nocera e Cimitile hanno restituito esempi straordinari di questa produzione artistica, con fibule, spilloni e bracciali decorati con motivi geometrici e animali stilizzati.

La Rivoluzione Alimentare Longobarda

Uno degli aspetti più affascinanti della dominazione longobarda riguarda le trasformazioni culinarie. Come testimoniano gli studi di storia dell’alimentazione medievale, i Longobardi operarono una vera sintesi tra tradizioni nordeuropee e mediterranee, creando “una commistione che è alla base della nostra alimentazione odierna”.

Dalle tradizioni germaniche derivano le lunghe cotture che hanno dato origine ai nostri lessi, bolliti, stracotti, stufati e brasati, utilizzando carne di maiali, bufali, polli, manzi e persino cavalli. I Longobardi introdussero inoltre l’uso sistematico del burro e dello strutto, tecniche avanzate di conservazione delle carni e l’utilizzo di pesce salato come condimento per i primi piatti.

Parallelamente, adottarono gradualmente i prodotti mediterranei: olio d’oliva, vino, frumento e ortaggi locali. Questa fusione culinaria rappresenta uno dei lasciti più duraturi della presenza longobarda nel Mezzogiorno.

Le Donne nella Società Longobarda

La condizione femminile nella società longobarda presenta aspetti contraddittori ma interessanti. L’Editto di Rotari stabiliva che “una donna trascorreva tutta la sua vita sotto la custodia di un uomo che poteva essere il padre, un fratello o il marito”, attraverso l’istituto del mundio (tutela legale). Tuttavia, la stessa legislazione rotariana mostrava un’attenzione particolare alla protezione delle donne.

“Pur essendo subalterna all’uomo, la donna longobarda è tutelata dalla legge”, come evidenziano numerosi articoli dell’Editto che “salvaguardano la sua dignità di sposa e di madre”. Particolarmente significativa era “una rigorosa protezione alle donne non sposate di dignità libera: poiché non potevano difendersi da sole in caso di violenze, la compensazione in denaro di delitti che le riguardassero era più elevata di quanto fosse richiesto per un uomo in un caso omologo“.

Le donne longobarde potevano ereditare beni, partecipavano attivamente alla gestione domestica e all’economia familiare attraverso attività come filatura, tessitura e tintura dei tessuti. Nelle famiglie aristocratiche, alcune raggiunsero posizioni di notevole influenza politica, come testimoniano le figure di regine e duchesse che governarono territori del ducato beneventano.

Arte e Architettura: Una Sintesi Originale

L’eredità artistica longobarda in Campania trova la sua espressione più sublime nella chiesa di Santa Sofia a Benevento, costruita nel VIII secolo. La sua pianta stellare unica rappresenta un capolavoro dell’architettura longobarda, dove elementi germanici si fondono con influenze bizantine e motivi decorativi locali.

Monasteri come San Vincenzo al Volturno divennero centri culturali di primaria importanza, dove si conservavano e copiavano manoscritti, si sviluppavano tecniche artistiche e si elaborava una sintesi culturale originale. Questi centri testimoniano come i Longobardi, inizialmente ariani, si convertirono gradualmente al cattolicesimo, favorendo l’integrazione con la popolazione locale senza perdere la propria identità culturale.

L’Eredità Intellettuale: Scrittura Beneventana e Canto Liturgico

Una delle eredità più straordinarie del dominio longobardo in Campania fu lo sviluppo della scrittura beneventana, una forma calligrafica che si sviluppò “a partire da Benevento” ed “è stata usata approssimativamente dalla metà dell’VIII secolo” fino alla fine del XIII secolo. La sua formazione “a partire dalla corsiva nuova romana giunse a compimento nella regione del Mezzogiorno di dominazione longobarda: la cosiddetta Langobardia minor”.

Prima di essere sostituita dalla minuscola carolina, la scrittura beneventana venne “usata in centri monastici da Montecassino a Cava, da Capua a Benevento, e poi a Napoli, Salerno, Bari”, testimoniando l’ampia diffusione culturale del mondo longobardo meridionale. I manoscritti prodotti negli scriptoria di San Vincenzo al Volturno e Montecassino rappresentano capolavori di questa tradizione scrittoria, come il Chronicon Vulturnense redatto “in scrittura beneventana nel 1130 circa” dal monaco Giovanni.

Parallelamente alla scrittura si sviluppò il canto beneventano, una tradizione liturgico-musicale unica che si sviluppò “durante il dominio longobardo tra il VI e l’VIII secolo” e “consisteva in un particolare tipo di rito liturgico e di canto piano tipico di Benevento”. Questo repertorio musicale, chiamato all’epoca cantus ambrosianus, presenta “similitudini oggettive tra la musica beneventana e quella ambrosiana della Chiesa milanese che sono giustificabili come un’interrelazione tra i domini Longobardi del nord e il Ducato autonomo di Benevento”.

I graduali della Biblioteca capitolare di Benevento (MS Ben 38 e Ben 40) “risultano i più importanti testimoni del canto liturgico che fiorì nei domini longobardi dell’Italia meridionale”, conservando un patrimonio musicale che testimonia la raffinata cultura intellettuale sviluppatasi nei territori longobardi campani. Questa forma di canto liturgico fu “soppressa nel corso dell’XI-XII secolo a favore del canto che ora noi chiamiamo «Gregoriano»”, ma la sua eredità rimane una testimonianza preziosa dell’originalità culturale longobarda.

Tra Città e Campagna: Due Mondi a Confronto

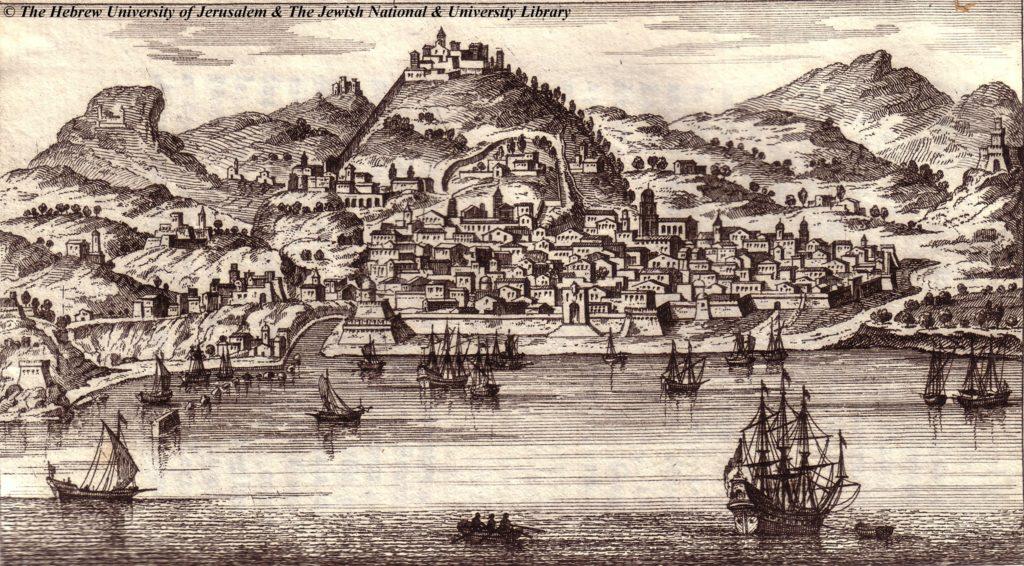

La società longobarda campana presentava marcate differenze tra la vita urbana delle grandi città ducali e quella delle aree rurali. Benevento, capitale del ducato, Salerno – che Arechi II rese “un principato autonomo da Benevento e protagonista di traffici commerciali”, tanto che “le monete coniate nella città recano la dicitura Opulenta Salerno, a testimonianza di un periodo di particolare splendore” – e Capua rappresentavano i centri nevralgici del potere politico, economico e culturale.

Nelle città maggiori si concentravano le residenze aristocratiche, gli edifici amministrativi e religiosi, i mercati e le botteghe artigiane specializzate. Qui vivevano i gastaldi, i funzionari ducali, i mercanti più ricchi e gli artigiani di prestigio – orafi, fabbri specializzati, architetti. La vita urbana offriva maggiori opportunità di ascesa sociale e un più ampio ventaglio di mestieri, ma anche una maggiore stratificazione sociale e controllo politico.

Come testimoniano le ricerche archeologiche, “l’insieme di questi fattori portò a un netto predominio della città sulla campagna; i centri urbani vennero abbelliti con edifici lussuosi e opere d’arte”. Tuttavia, “acquisirono un ruolo sempre più rilevante nuove categorie, come quelle dei mercanti e degli artigiani”, dimostrando il dinamismo della società urbana longobarda.

Nelle campagne invece prevaleva un’economia di sussistenza basata sull’agricoltura e l’allevamento. I Longobardi, che “vivessero ormai nelle città, nei villaggi o – caso forse più frequente – in fattorie indipendenti (curtis)”, avevano creato un sistema curtense che combinava elementi della tradizione germanica con quelli dell’eredità romana. Le curtis rurali erano centri autosufficienti dove si svolgevano le attività agricole, artigianali di base e dove vigevano rapporti sociali più diretti e meno formalizzati rispetto alle città.

Questa dualità urbano-rurale caratterizzò profondamente la società longobarda campana, creando un equilibrio tra innovazione cittadina e conservazione rurale che contribuì alla stabilità e longevità del ducato beneventano.

La Scuola Medica Salernitana: L’Apice dell’Integrazione Culturale

Il coronamento della civiltà longobarda campana trova la sua espressione più alta nella Scuola Medica Salernitana, “con la fondazione leggendaria avvenuta all’epoca longobarda fino a inizio del XIX secolo con la sua definitiva chiusura”. Antonio Mazza dà come data di fondazione l’anno 802. Fin dal IX secolo vi era a Salerno una grande cultura giuridica nonché l’esistenza di maestri laici e di una scuola ecclesiastica. I nomi di questi medici partono dalla seconda metà dell’VIII secolo quando Arechi II fissò la sua dimora a Salerno.

La leggenda fondativa della Scuola racconta dell’incontro di quattro sapienti Maestri: un ebreo (Helinus), un arabo (Adela), un greco (Pontus) e un salernitano (Salernus). I quattro si incontrarono per caso a Salerno, in una notte temporalesca. Dall’unione dei loro saperi avrebbe avuto origine quella scuola la cui fama avrebbe travalicato i confini del paese.

Questa leggenda riflette una realtà storica profonda: facilmente, infatti, a partire dal periodo longobardo, era possibile incrociare medici, mercanti e nobili stranieri giunti a Salerno per studio, affari o altro. A questo forte multiculturalismo, caratteristica anche dei propri insegnamenti, è legata la nascita della Scuola Medica Salernitana. La Scuola rappresentò infatti “il sincretismo culturale generato dal fondersi di elementi del mondo antico, bizantino ed islamico, che caratterizzò il Mezzogiorno d’Italia durante il Medioevo”.

La Scuola Medica Salernitana “ha unito i principi della scienza medica dell’Occidente e dell’Oriente; ha accolto le donne, sia come studenti che come docenti”, “ha consentito per la prima volta l’accesso agli studi medici alle donne, alle quali venne eccezionalmente permesso di praticare le arti guaritorie”. “Di particolare importanza, dal punto di vista culturale, è anche il ruolo svolto dalle donne nella pratica e nell’insegnamento della medicina, soprattutto da Trotula, famosa ostetrica e levatrice nella Scuola dell’XI secolo. Le donne che insegnarono e operarono nella scuola divennero famose col nome di Mulieres Salernitanae”.

La Scuola rappresenta così il culmine della capacità longobarda di creare sintesi culturali innovative: partendo dal periodo longobardo e proseguendo per quasi un millennio, essa dimostrò come l’eredità del Ducato di Benevento avesse creato le condizioni per far fiorire la prima e più importante istituzione medica d’Europa, dove saperi diversi si fusero in una tradizione scientifica rivoluzionaria per l’epoca.

Un’Eredità Duratura

La longevità del Ducato di Benevento – sopravvissuto per più di tre secoli alla caduta del regno longobardo settentrionale – permise lo sviluppo di una cultura longobarda-meridionale distintiva. Questa eccezionale durata temporale spiega la profondità delle trasformazioni operate dai Longobardi nella società campana.

Dalle pratiche alimentari ai sistemi administrativi, dalle tecniche artigianali alle forme artistiche, l’eredità longobarda si è sedimentata nel tessuto culturale campano in modo così profondo da essere ancora oggi riconoscibile. La Campania longobarda rappresenta uno degli esempi più riusciti di come popoli di diversa origine possano creare, attraverso l’integrazione e il dialogo culturale, civiltà di straordinaria ricchezza e complessità.

Le fonti principali per questo articolo includono la “Historia Langobardorum” di Paolo Diacono, l’Editto di Rotari, i documenti dell’archivio di Montecassino, le evidenze archeologiche delle necropoli longobarde campane e gli studi di storia medievale e dell’alimentazione. Le citazioni riportate derivano da ricerche storiche specializzate sulla civiltà longobarda in Italia meridionale.

Lascia un commento